中國戲曲海外譯介探源之—— 馬若瑟譯《趙氏孤兒》

來源:文匯報(bào) | 杜磊 2020年01月13日08:31

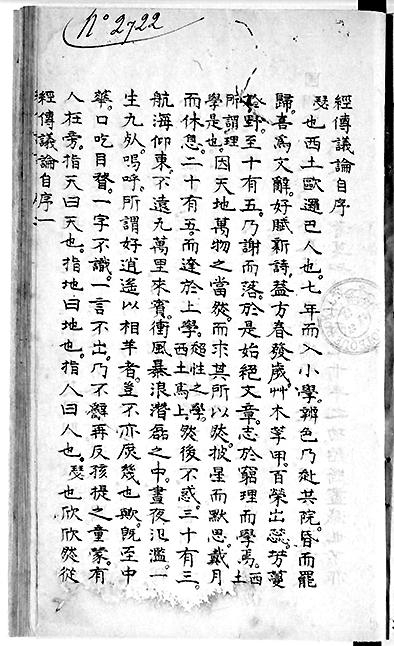

《中華帝國全志》(1735)《趙氏孤兒》譯文首圖和《經(jīng)傳議論·自序》(法國國家圖書館藏抄本)

大文豪伏爾泰(Voltaire,1694-1778)在他根據(jù)《趙氏孤兒》改編而成的《中國孤兒》(L’O rphelin de la Chine)的《獻(xiàn)詞》(Epitre)中這樣評(píng)價(jià)這篇譯文:“《趙氏孤兒》是一部珍貴的大作,它使人了解中國精神,勝過人們已經(jīng)做過的以及將來要做的關(guān)于這個(gè)大帝國所有之陳述。”在18世紀(jì)“啟蒙運(yùn)動(dòng)”的時(shí)代,《趙氏孤兒》在西方首次彰顯了中國人與黑暗勢(shì)力堅(jiān)決斗爭(zhēng),為正義事業(yè)前仆后繼的英勇形象,第一次在海外奏出了中國人的強(qiáng)音。

中國戲曲在海外的傳播公認(rèn)是以元雜劇《趙氏孤兒》作為起點(diǎn)的,其法譯本最早出現(xiàn)于1735年法國巴黎出版的一套四卷本的漢學(xué)叢書《中華帝國全志》(Description géographique,historique,chronologique,politique,etphysique de l’empirede laChine)。此書是當(dāng)時(shí)耶穌會(huì)漢學(xué)研究的結(jié)晶,刊登了大量耶穌會(huì)傳教士的稿件。負(fù)責(zé)為書搜集稿件、把關(guān)內(nèi)容的是一位常年扎住在巴黎的耶穌會(huì)傳教士杜赫德(Jean-Baptist Du Halde,1674-1743)。當(dāng)時(shí),耶穌會(huì)的稿件從相隔千里之外的中國源源不斷地流向巴黎,杜赫德負(fù)責(zé)收集匯總,并裁度匯編成書。這套書的價(jià)值很大,因?yàn)樗?7世紀(jì)自利瑪竇開始至18世紀(jì)中后葉耶穌會(huì)中國研究的主要成果,奠定了法國在早期漢學(xué)研究領(lǐng)域中遙遙領(lǐng)先的地位。杜赫德雖不通漢語,但這卻不妨礙他的這套書為法國漢學(xué)做出巨大貢獻(xiàn),伏爾泰就稱贊其“編纂了一部?jī)?nèi)容豐富的關(guān)于中國的佳作,堪稱舉世無雙”。《中華帝國全志》卷帙浩繁,主題包羅萬象。總的來看,我們不妨把是書向西方所傳遞的“中國知識(shí)”大致分為兩類:其一是耶穌會(huì)士經(jīng)過理解消化、闡釋而來的中國地理、歷史、政治與文化知識(shí),而另一類是書中篇幅不大,但卻意義非凡的中國文學(xué)翻譯。歷史上,《趙氏孤兒》的譯文最早正是出現(xiàn)在這套皇皇巨著的第三卷第三三九-三七八頁間,其譯者是當(dāng)時(shí)來華傳教的耶穌會(huì)士馬若瑟(Joseph-Henry Mariede Prémare,1666—1736)。

馬若瑟其人和他的漢學(xué)研究

馬若瑟于1666年出生于法國瑟堡(Cherbourg),通過耶穌會(huì)嚴(yán)格的教育與選拔之后被派往中國傳教。若以抵澳門計(jì),他初到中國已經(jīng)32歲。他來中國前完全不懂漢語。到了中國之后,馬若瑟才一字一句地開始學(xué)習(xí)漢語。當(dāng)時(shí)中西交流規(guī)模有限,他的外語學(xué)習(xí)條件對(duì)比現(xiàn)在可謂簡(jiǎn)陋之極,甚至幾乎沒有可堪咨用的詞典。他初到的江西又屬于贛方言區(qū),一個(gè)人面對(duì)完全陌生的人和語言,只能一步一步摸索著來學(xué)習(xí)。在《經(jīng)傳議論·自序》中,他就不無凄苦地描述了這一過程:“既至中華,口吃目瞀,一字不識(shí),一言不出。乃不辭反孩提之童蒙。有人在旁,指著天曰天,指地曰地也,指人曰人也,瑟也欣欣然從之,而不積跬步不敢離。”通過堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí),馬若瑟的漢語到了極高的水平。馬若瑟甚至還動(dòng)手寫了一篇專門供中國人看、鼓動(dòng)中國人皈依天主教的文言短篇小說《夢(mèng)美土記》,其文辭之優(yōu)美,讀來令人很難料想到出自于一個(gè)18世紀(jì)外國傳教士之手。其時(shí),與馬若瑟共事的中國法國傳教區(qū)的第三任會(huì)長(zhǎng)殷弘緒(F.X.D’Entrecolles,1662-1741)形容馬若瑟“才華橫溢……能力極為出眾……尤其適合做有關(guān)中國學(xué)問的研究……堪稱是我們所有神父中最有資格獲得桂冠的人”。可見,后世稱馬若瑟為“早期漢學(xué)三大家之一”絕非過譽(yù)溢美之辭。

愛爾蘭劇作家阿瑟·墨菲(Arthur Murphy)被馬若瑟翻譯的《趙氏孤兒》所吸引,參考伏爾泰的《中國孤兒》,創(chuàng)作了他的戲劇作品《中國孤兒》,圖為劇中勇敢的女性曼丹(Mandane)戲劇舞臺(tái)造型,由瑪麗安·葉慈太太(Mary Ann Yates)扮演

如果僅從語言水平上來看,馬若瑟完全具備了翻譯《趙氏孤兒》的能力基礎(chǔ),那么他又是在什么樣的背景下翻譯《趙氏孤兒》的?這個(gè)問題就要從他的漢學(xué)研究說起。馬若瑟的中國研究,現(xiàn)代學(xué)術(shù)界歸之為“索隱派”。所謂的“索隱”,指的就是從中國古書中深入探尋,找到與基督教相印證的痕跡。馬若瑟在這條路上走得很遠(yuǎn)也很深,這在當(dāng)時(shí)科學(xué)性普遍上升的歐洲學(xué)界看來是毫無意義的荒謬之舉。由于在某種程度上這類研究還動(dòng)搖了基督教的權(quán)威性,因此他又不免遭到了耶穌會(huì)上層的排斥,其結(jié)果就是他辛苦寫出來的文章著作到處碰壁,根本無法在歐洲發(fā)表。對(duì)此,作為漢學(xué)家,馬若瑟當(dāng)然是痛苦的,為了突破這種學(xué)術(shù)上的重圍,他放棄了尋求耶穌會(huì)人士幫助的念頭,轉(zhuǎn)向了與耶穌會(huì)沒有聯(lián)系的世俗漢學(xué)家。因?yàn)殚喿x文獻(xiàn),一位名叫福爾蒙(Etienne Fourmont,1683-1745)的巴黎漢學(xué)家成為他的理想人選。馬若瑟曾煞費(fèi)苦心寫了一部《漢語札記》(Notitia Linguae Sinicae),雖然這是部純?yōu)閷W(xué)術(shù)的書,講的是與“索隱”無涉的漢語語法,但卻因?yàn)樗摹八麟[”研究而受到殃及,一直未能在歐洲發(fā)表。馬若瑟深知這部書對(duì)于確立自己在法國漢學(xué)界的地位意義重大,亦可能為其已陷在夾縫中的“索隱”研究找到繼續(xù)生存的空間。因此,他一直與福爾蒙保持著通信關(guān)系,希望能借助他的力量在巴黎出版這本書。為了說服福爾蒙《漢語札記》的價(jià)值,馬若瑟給他隨函寄去了一部《元曲選》,為每一部戲曲都編了號(hào),并且說到,“對(duì)第八十五號(hào),相較其他劇本,更為用心,因?yàn)檫@是我為您翻譯的。”馬若瑟還描述了自己理解文本的過程:如中國人一般為雜劇標(biāo)上句讀“并不如人們說的那么簡(jiǎn)單”,他“在書上留下的那些修改的筆跡就說明他自己也經(jīng)常搞錯(cuò)”。除此之外,馬若瑟還談到他為原文編了頁碼序號(hào),并與譯文取得對(duì)應(yīng),以便與福爾蒙做漢法對(duì)照之用。馬若瑟于1724年受雍正禁教的影響,從九江被流放至廣州一隅,翻譯《趙氏孤兒》的時(shí)間是1731年。和福爾蒙更早的一些通信中,他說到了自己數(shù)次禍患中風(fēng),健康急劇衰退的狀況。時(shí)年65歲的馬若瑟無疑已是風(fēng)燭殘年,但中法之間的通信一個(gè)來回卻需要整整一年,在生命的倒數(shù)第五個(gè)年頭,他在跟時(shí)間賽跑,希望在有生之年能看到這部語法研究著作的出版,福爾蒙正是他當(dāng)時(shí)寄托希望最深的一個(gè)人。也許也是為了取悅福爾蒙,早早敲定出版事宜,馬若瑟在寫給他的信中的口吻很謙卑,他甚至把譯文慷慨地雙手奉送:《趙氏孤兒》“將既是我的作品,也是您的作品,如果您判斷這部作品值得出版,您可以您的名義出版,而不用擔(dān)心有人指控您偷竊,因?yàn)椋笥阎g一切都是共有的,因?yàn)槲野阉o您了”。話語至此,已經(jīng)非常清楚了。馬若瑟其實(shí)并不重視《趙氏孤兒》譯文,他之所以翻譯《趙氏孤兒》,真正的用意是讓福爾蒙理解與認(rèn)識(shí)《漢語札記》的價(jià)值所在,提供給他的一個(gè)展示自身學(xué)習(xí)成果的樣本和范例。至于譯文的最后怎么處理,并不是他的重點(diǎn),不在他關(guān)心的范圍之內(nèi)。對(duì)于馬若瑟翻譯《趙氏孤兒》的原因,學(xué)界的研究不可謂不深,有的學(xué)者從《趙氏孤兒》的悲劇內(nèi)容出發(fā),找到其中的犧牲的情節(jié)與馬若瑟宗教身份之間的勾連,而有的學(xué)者的眼光更宏觀一點(diǎn),傾向于從《中華帝國全志》中文學(xué)篇目總體的道德說教性出發(fā)。這些研究當(dāng)然都是從一個(gè)視角為《趙氏孤兒》的譯因找到合理的解釋,但無論怎樣,馬若瑟翻譯《趙氏孤兒》最直接的動(dòng)因在于說服福爾蒙,加速《漢語札記》的出版,至于他個(gè)人文學(xué)修養(yǎng)與《趙氏孤兒》本身的悲劇美學(xué)特質(zhì)則只能退居其次。馬若瑟70年的生命終究沒有等到《漢語札記》的出版,這部語法著作被福爾蒙束之高閣,它的出版是近百年后19世紀(jì)的事情了。1735年,《趙氏孤兒》譯文隨《中華帝國全志》在他逝世前的一年出版的消息,也極有可能因?yàn)橹蟹êL煜喔舳鴽]能被他知悉。他為譯文草草地劃寫了一個(gè)命運(yùn),但因緣際會(huì),《趙氏孤兒》在整部《中華帝國全志》中卻大放異彩,成為西方民眾賞讀,戲劇家著力改編的對(duì)象,進(jìn)而成為18世紀(jì)詮釋歐洲“中國熱”的最佳注腳,這肯定是他生前料想不及的。

一樁譯史迷案中的因緣際會(huì)

當(dāng)時(shí)的廣州專門負(fù)責(zé)與海外通商做貿(mào)易的“十三行”就有法國皇家東印度公司的商船,馬若瑟譯完之后,就將譯稿連同兩封信委托回巴黎的兩名耶穌會(huì)同道布羅塞(Du Brossai)和杜瓦拉萊(Du Vela觕r)帶給福爾蒙。兩位同道收了譯文與信函,坐上船回到法國。經(jīng)過海上航行,譯文終于在1732年6月抵達(dá)巴黎。馬若瑟很清楚,自己寫的材料一踏上歐洲土地,就不免遭到教會(huì)審查,所以他對(duì)譯文與信件并不設(shè)防,他在譯文的附言中就說到,“交給布羅塞和杜瓦拉萊的譯文冊(cè)子,我根本沒有任何可隱瞞的,因?yàn)槲覍?duì)他們沒有可隱瞞之處,他們?nèi)绻诼猛局虚喿x了,我也很高興。”確實(shí),馬若瑟對(duì)于譯文的心態(tài)很開放,《趙氏孤兒》屬于中國文學(xué)的范疇,沒有必要保密。

既然譯文原本是要連同信件交給福爾蒙的,那到底為什么又被杜赫德捷足先登?這本是一樁譯史迷案,具體的情況除了當(dāng)事人以外恐怕再無人能講清楚。譯文在《中華帝國全志》中刊登出來以后,福爾蒙看到以后很是氣憤,在自己1742年的一本漢語語法著作中指責(zé)杜赫德截獲信件,竊取譯文。面對(duì)指控,杜赫德做出了回應(yīng),說自己手上從來沒有收到過任何馬若瑟或其他傳教士寫給福爾蒙的信件或材料;是杜瓦拉萊給他提供的譯文,并把它借給了自己,他“完全是從杜瓦拉萊手中取得譯文的”。杜赫德的托詞顯得非常謹(jǐn)慎,用一“給”一“借”就把責(zé)任推至杜瓦拉萊。我們對(duì)此完全可以設(shè)想兩種可能,其一是杜瓦拉萊主動(dòng)把譯文連同信件交給了杜赫德。耶穌會(huì)有嚴(yán)格的通信制度,杜赫德是耶穌會(huì)中有名望的人,把材料交給他似乎也在情理之中,但現(xiàn)在看來,杜赫德?lián)挝母鍖彶槿蝿?wù)的可能性不大。杜瓦拉萊拿到譯文之后因?yàn)樽g文的價(jià)值而主動(dòng)提交給杜赫德供其出版似乎也顯得很牽強(qiáng)。而另一種情況就是杜赫德主動(dòng)追索馬若瑟的譯文。隨著譯史研究的深入,這種情況的可能性越來越大。學(xué)者李聲鳳研究了當(dāng)時(shí)法國的另一位布呂瑪神父(Pierre Brumoy,1688-1742)的私人通信,信中透露的與杜赫徳之間的交往情況,為我們大致描述了《趙氏孤兒》譯文獲得出版最有可能的事實(shí)經(jīng)過:1732年6月間,杜瓦拉萊與杜布羅塞將《趙氏孤兒》譯文與信件一同帶到巴黎,這些材料原本受馬若瑟委托應(yīng)轉(zhuǎn)交給福爾蒙。但是中國戲劇譯文抵達(dá)巴黎的消息在學(xué)界迅速傳開,譯本甚至連一位“鄉(xiāng)間夫人”也讀過了。在布呂瑪?shù)母嬷拢藕諒哉业絻晌簧窀福诟柮芍奥氏热〉昧俗g文。看到譯文之后,杜赫德深知這是整個(gè)歐洲都還完全沒見過的稀罕之物,就決定在自己的書里刊印出來。顯然,《趙氏孤兒》的出版看似因緣際會(huì),但在冥冥之中卻又有其必然性,18世紀(jì)法國對(duì)于中國戲曲的強(qiáng)烈興趣是譯文出版背后的那只“看不見的手”。就這樣,三年之后《趙氏孤兒》在歐洲“粉墨登場(chǎng)”,與歐洲讀者見了面,開啟了中國戲曲的海外傳播史。

杜赫德對(duì)收入《趙氏孤兒》的確是沒任何準(zhǔn)備的,否則考慮到中國戲劇足以引起讀者的好奇的功用,他不會(huì)在這套書出版前接受預(yù)訂的廣告中對(duì)此一言不發(fā)的。杜赫德在沒有取得馬若瑟或福爾蒙同意的情況下,把譯文收入到了《中華帝國全志》確實(shí)有偏失之處。但如果考慮到《趙氏孤兒》并不是《中華帝國全志》中第一次收錄的馬若瑟稿件(法國漢學(xué)家藍(lán)莉確定至少有60篇,除了《趙氏孤兒》還有八篇《詩經(jīng)》譯文)。在某種意義上,杜赫德擅做主張是建立在他與馬若瑟早已建立通信關(guān)系基礎(chǔ)上的因徇常例。公允的說,杜赫德做了一件改變中國翻譯史的好事。馬若瑟到后來才明白,福爾蒙原來自己也有一本他的漢語語法書有待出版,自己的書早已經(jīng)被束之高閣了,在他看來《趙氏孤兒》雖與《語法札記》相比無足輕重,但想要出版也是一件遙遙無期的事情,即便出版,我們今天看到的也許就是福爾蒙的署名了。

300年前的“急就章”現(xiàn)讀來依然準(zhǔn)確獨(dú)到

馬若瑟在給福爾蒙的信里面講自己的譯文是一篇“急就章”(fortàla hate et currente calamo),然而公允地說,現(xiàn)在回看馬若瑟近三百前的翻譯,其譯文依然不失準(zhǔn)確精到,戲曲第一折有一幕,公主見她的丈夫、駙馬趙朔已經(jīng)被“三搬朝殿”賜死,自己懷上了“趙氏孤兒”,屠岸賈還卻不肯放過她們母子,還要趕盡殺絕,心情之沉重不言而喻,于是再次上場(chǎng)的時(shí)候就以詩的形式這樣說道:“天下人煩惱,都在我心頭。猶如秋夜雨,一點(diǎn)一聲愁。”馬若瑟的譯文是:“Il me semble que les maux de tous les hommes sont renfermez dans mon c?ur”。用漢語回譯是這樣的:“似乎所有人的痛苦都被藏在我心里”。“煩惱”兩字被馬若瑟轉(zhuǎn)換為了“痛苦”。試想,公主的處境險(xiǎn)象環(huán)生,有失子之虞,又豈止“煩惱”二字?中國戲曲語言含而不露的表現(xiàn)方式?jīng)Q定原作者紀(jì)君祥不以“痛苦”之意直抒,但是翻譯到法文,這種含蓄的字眼直譯所產(chǎn)生的效果就未必盡如人意。馬若瑟很可能意識(shí)到這點(diǎn),他對(duì)此理解分毫不差,同時(shí)也將自己正確的理解反映到了譯文之中,頗有點(diǎn)譯透紙背之力。至于后面那句,紀(jì)君祥把愁思比作雨絲綿綿,馬若瑟很可能認(rèn)為這樣寓情寓景的話語于讀者理解劇情無益,他也無法在譯文中重建隱喻關(guān)系,即便譯出,跳脫到“雨”反倒會(huì)成為閱讀的負(fù)累,也就索性略去不譯了。

如果必說這篇《趙氏孤兒》有缺憾,那就是這部劇中用來唱的曲詞部分沒有完全翻譯出來。雜劇的曲詞本是從宋詞衍發(fā)而來,再加上曲調(diào)的平仄規(guī)律,比詞難工。可以料想,唱詞對(duì)于外國人而言理解起來不簡(jiǎn)單,但馬若瑟的漢語水平既然超群,又如何沒有翻譯曲詞?曲詞重在抒情,如若翻譯成法文,即便意思清晰明了,也難免造成整部戲劇展開的節(jié)奏停滯。也就是說,抒情一多,必?fù)p戲劇的情節(jié)。《趙氏孤兒》以懸念取勝,馬若瑟的翻譯策略在很大程度上也是以故事為中心的,所以他只翻譯了類似于當(dāng)今話劇的對(duì)話部分的賓白,對(duì)于抒情為主的曲詞沒有翻譯,亦是情有可原的。再加上《趙氏孤兒》的賓白本就比一般其他的元雜劇要多,曲詞就算不翻譯出來,譯文也可取得完整的意思,自成一體。其實(shí),凡是仔細(xì)校對(duì)過譯文的人都可以發(fā)現(xiàn),馬若瑟對(duì)曲詞也不是完全不著一詞的,一些跟劇情有粘連部分的唱詞還是被他翻譯了出來。如公孫杵臼在自己的家里,等著屠岸賈來問罪,就有這樣一句:

原文:

【雙調(diào)】【新水令】我則見蕩征塵飛過小溪橋,多管是損忠良賊徒來到。齊臻臻擺著士卒,明晃晃列著槍刀。眼見的我死在今朝,更避甚痛笞掠。

馬若瑟譯文:

(Il chante.)Quelle poussière s’élève?Quelle troupe de soldats vois-je arriver?C’est sans doute le voleur;il faut me résoudreàmourir.

筆者回譯:

(他唱)為什么塵埃揚(yáng)起來了?我看到的那群士兵,是干什么的?可能來的是一群強(qiáng)盜;我該下定決心赴死了。

紀(jì)君祥由景及“我”:公孫杵臼看到奸惡之人來到,遠(yuǎn)道處揚(yáng)塵起灰,兵士刀槍已現(xiàn),自己兇多吉少。細(xì)看馬若瑟的譯文,他首先以“我唱”起頭,其功能上大致與雜劇的曲牌名相似,告訴讀者下面的話有別于一般的對(duì)話,是角色唱出來的。翻譯的時(shí)候,他不舍“塵”的意象這一細(xì)微之處,也把“我”的敘述更深地拓展開來了,譯文連用兩個(gè)反映心中思忖的問句來對(duì)應(yīng)原文中直陳語氣的唱詞,反映了公孫杵臼從不安到堅(jiān)定的心理變化,譯文讀起來比雜劇顯得更富有心理波折。于是,公孫杵臼沉著冷靜的形象中平添了一絲內(nèi)心的波瀾,譯文彷佛走入了人物的內(nèi)心一般,讀來頗有西方戲劇之感。此處可見譯者的翻譯多少還是要受到目標(biāo)語本身的文學(xué)范式特點(diǎn)的影響,戲劇翻譯也不逸出其外。

馬若瑟曾擔(dān)心自己譯文不當(dāng)會(huì)遮蔽《趙氏孤兒》,在寫給福爾蒙的信中他說到:“我希望,這些(筆者注:指翻譯的風(fēng)格與語句結(jié)構(gòu))都不會(huì)阻礙您感受到充滿在這篇作品的中的美與偉大的情感”。《趙氏孤兒》的翻譯盡管也并不是無可挑剔,但其戲曲翻譯嘗試的精神卻十分可貴,是譯史上的一座豐碑,馬若瑟也因而是中西戲劇交流史上最早的擺渡之人。大文豪伏爾泰在他根據(jù)《趙氏孤兒》改編而成的《中國孤兒》(L’Orphelin de la Chine)的《獻(xiàn)詞》(Epitre)中就這樣評(píng)價(jià)這篇譯文:“《趙氏孤兒》是一部珍貴的大作,它使人了解中國精神,勝過人們已經(jīng)做過的以及將來要做的關(guān)于這個(gè)大帝國所有之陳述。”在18世紀(jì)“啟蒙運(yùn)動(dòng)”的時(shí)代,《趙氏孤兒》在西方首次彰顯了中國人與黑暗勢(shì)力堅(jiān)決斗爭(zhēng),為正義事業(yè)前仆后繼的英勇形象,第一次在海外奏出了中國人的強(qiáng)音。