林紓《左傳擷華》:這本古文教材好在哪里?

來源:澎湃新聞 | 高丹 2019年12月30日11:39

《左傳擷華》初版曾于1921年由商務(wù)印書館印行

“春秋三傳”之一的《左傳》為中國第一部敘事詳細(xì)的編年體史書,同時也如林紓所言,是“萬世古文之祖也”。《左傳》的記敘范圍起自魯隱公元年,迄于魯哀公二十七年。作品中主要記載了東周前期二百五十四年間各國政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、外交和文化方面的重要事件和重要人物。

自南宋以來,伴隨著古文之學(xué)的興起與發(fā)展,《左傳》的文章藝術(shù)越來越受到關(guān)注,涌現(xiàn)了許多《左傳》評點之作。南宋呂祖謙有《左氏博議》,明人穆文熙有《左傳鴻裁》《左傳鈔評》,清人金圣嘆有《左傳釋》,另外其影響甚巨的《天下才子必讀書》中也選有《左傳》四十八篇。然而,在清代桐城派興起之前,《左傳》雖然受到重視,但在古文的苑囿中,尚未贏得備受尊崇的地位,是桐城派令《左傳》絕類離倫。

“桐城三祖”之一的方苞認(rèn)為“左氏精于義法,非漢唐作者所能望”,其所撰《左傳義法》講論精密,對桐城后學(xué)產(chǎn)生了重大的影響。劉聲木《桐城文學(xué)淵源撰述考》著錄清代桐城學(xué)者《左傳》著述,有二十一種之多。林紓與桐城派吳汝綸、馬其昶、姚永概交游甚密,這些人是桐城派在清末民初的代表人物。林紓對《左傳》的高度關(guān)注,延續(xù)了桐城的傳統(tǒng)。

林紓的評點《左傳》之書——《左傳擷華》的寫作就是基于這樣的背景,林紓盛贊《左傳》的文學(xué)價值,《左傳擷華·自序》寫道:“以行文論,《左氏》之文,萬世古文之祖也。……天下文章,能變化陸離不可方物者,只有三家:一左、一馬、一韓而已。”

《左傳擷華》初版于1921年由商務(wù)印書館印行。此時林紓已從北京大學(xué)去職,在家閑居,靠著書賣畫為生。他在1913年曾于商務(wù)印書館出版《左孟莊騷精華錄》,其中收錄《左傳》文三十二篇,逐篇評詮,很受讀者歡迎。離開大學(xué)講臺后,他在這三十二篇的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步擴(kuò)充修訂,撰集了這部《左傳擷華》,全書共兩卷,選文八十三篇。

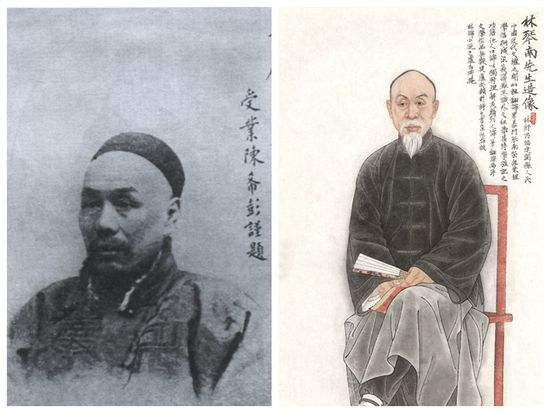

這部曾由“帝師”陳寶琛進(jìn)呈清遜帝溥儀,作為古文入門讀本的《左傳擷華》取《左傳》中最為該要的、且最具文學(xué)性、極富有意韻的文章八十余篇,逐一分析其層次結(jié)構(gòu)、用字煉句、賓主調(diào)度、照應(yīng)收局等作文之法,并對篇中權(quán)謀詐計、詭辯辭令頗有誅心之論。

林紓

林紓(1852—1924),字琴南,號畏廬,別署冷紅生,福建閩縣(今福州市)人。林紓曾借助他人口述,翻譯過《茶花女遺事》等二百四十六種外國小說,風(fēng)行海內(nèi),洛陽紙貴。然而在近代文化史上,他作為古文家的貢獻(xiàn),同樣值得高度重視。林紓本人古文造詣很深,任教北京大學(xué)時,“大抵崇魏晉者,稱太炎為大師;而取唐宋,則推林紓為宗盟”(錢基博《林紓的古文》)。面對新文化運(yùn)動的挑戰(zhàn),他奮起應(yīng)戰(zhàn),力延古文命脈于不墜。雖然他的呼吁在當(dāng)時并未取得實效,但其闡揚(yáng)古文精神藝術(shù)的諸多努力,在今天仍頗具啟發(fā)意義。

中國社會科學(xué)院文學(xué)所研究員劉寧在為《左傳擷華》寫的推薦序中談及:《左傳》中,“重禮”的傾向是十分鮮明的,即使兩軍交戰(zhàn),對立的雙方還要保持基本的尊卑之禮;戰(zhàn)勝方的將領(lǐng)對失敗一方的國君還要執(zhí)臣子禮。這讓《左傳》敘事帶有彬彬守禮的雍容之風(fēng)。從語言和取材上看,《左傳》不像《史記》那樣縱橫恣肆。這些都讓《左傳》敘事更為內(nèi)斂,從另一個意義上講,于樸素中求得豐富的回味,是對敘事藝術(shù)更高的要求。

劉寧也例舉了《左傳擷華》中點評最精要的內(nèi)容,例如《楚武王侵隨》:“此篇制局極緊。前半豎一 ‘張’字,正面決策,對面料敵,均就‘張’字著想,無句無意不是‘張’字作用。下半豎一‘懼’字,與‘張’字反對,見得張則必敗,懼則獲全。”又論《晉侯使大子申生伐東山皋落氏》“制局最奇,有起無結(jié)”。所謂“制局”,就是確立文章之結(jié)構(gòu),而此結(jié)構(gòu),又是“意中之境”。

“制局”又具體落實為千變?nèi)f化的筆法,林紓對筆法的論述也頗為精微,如論《連稱管至父之亂》用縮筆與省筆之妙:“節(jié)卻無數(shù)閑語,人自不覺耳……淺人以為序事筆墨宜詳盡,若果能如是結(jié)構(gòu),則雖簡亦詳,雖略亦盡。”又如論《楚人伐宋以救鄭》之用筆“遒緊”:“宋公滿腔迂腐,子魚滿腹牢騷,君臣對答之言,針鋒極準(zhǔn)。”又如《華登以吳師救華氏》:“寫戰(zhàn)事,必寫其極瑣屑者。千頭萬緒,一一皆出以綿細(xì)之筆,令讀者眉宇軒然。”至于《鄭厲公自櫟侵鄭》之用順帶之法,《管仲斥鄭子華》之用閑筆,都值得細(xì)細(xì)體會。

凡此種種精妙的文法體察,又著眼于體會文之性情,如論《張骼、輔躒致師》“此篇風(fēng)神蓋世”,刻畫人物“風(fēng)韻高,音吐妙”。又如《宮之奇諫虞公》“此一篇是愚智之互鏡。虞公開口抱一‘宗’字,繼此抱一‘神’字。其愚騃處已從兩語描出”,緊扣用字來體會人物性情,也是觀察入微之筆。在林紓看來,《左傳》行文之性情、意境,又體現(xiàn)出雅潔的風(fēng)格,如《申公巫臣取夏姬》如此題材“非得左氏以傳之,鮮有不墜入稗官惡道者”“文字之妙,敘淫而能肅,化俗而為雅,亦千古一人而已”,《厲公誅三郤》“左氏所以高人處,在莊而不佻。若落公安之手,則不知其如何妝點耳”。

林紓翻譯西洋小說的經(jīng)驗,也豐富了他對古文文法的理解。其論《秦三帥襲鄭》“文字須講聲響,此篇聲響高極矣”,言蹇叔一句“孟子”,“其中有千言萬語,礙著秦君說不出,礙著孟子之少年盛氣亦說不出。但曰’孟子’兩字,如繪出老人氣結(jié)聲嘶,包蘊(yùn)許多眼淚”。又如論《晉敗鄭師》如何刻畫亂臣陽虎、賊子蒯聵的可笑之狀,這些評語都帶上了小說家的眼光。

附:《左傳擷華》內(nèi)文摘錄

楚武王侵隨?桓公六年

楚武王侵隨,使薳章求成焉,軍于瑕以待之。隨人使少師董成。

斗伯比言于楚子曰:“吾不得志于漢東也,我則使然。我張吾三軍,而被吾甲兵,以武臨之,彼則懼而協(xié)以謀我,故難間也。漢東之國,隨為大。隨張,必棄小國。小國離,楚之利也。少師侈,請羸師以張之。”熊率且比曰:“季梁在,何益?”斗伯比曰:“以為后圖。少師得其君。”王毀軍而納少師。

少師歸,請追楚師。隨侯將許之,季梁止之曰:“天方授楚,楚之羸,其誘我也。君何急焉?臣聞小之能敵大也,小道大淫。所謂道,忠于民而信于神也。上思利民,忠也;祝史正辭,信也。今民餒而君逞欲,祝史矯舉以祭,臣不知其可也。”公曰:“吾牲牷肥腯,粢盛豐備,何則不信?”對曰:“夫民,神之主也。是以圣王先成民,而后致力于神。故奉牲以告,曰:‘博碩肥腯。’謂民力之普存也,謂其畜之碩大蕃滋也,謂其不疾瘯蠡也,謂其備腯咸有也。奉盛以告,曰:‘潔粢豐盛。’謂其三時不害,而民和年豐也。奉酒醴以告,曰:‘嘉栗旨酒。’謂其上下皆有嘉德而無違心也。所謂馨香,無讒慝也。故務(wù)其三時,修其五教,親其九族,以致其禋祀。于是乎民和而神降之福,故動則有成。今民各有心,而鬼神乏主,君雖獨豐,其何福之有?君姑修政而親兄弟之國,庶免于難。”隨侯懼而修政,楚不敢伐。

【評點】

紓按,此篇制局極緊。前半豎一“張”字,正面決策,對面料敵,均就“張”字著想,無句無意不是“張”字作用。下半豎一“懼”字,與“張”字反對,見得張則必敗,懼則獲全。

夫侵人之國,反先求成,雖無斗伯比之言,已寫出楚王張隨之意。少師之來,亦正挾一張隨之意而俱來。故斗伯比羸師之請,即已明白看出少師之囂張。因痛陳楚張三軍之弊,此第一次清出“張”字意也。惟楚盛張其軍,則小國懼滅而附隨,隨轉(zhuǎn)不張。隨不張,則楚雖盛張其軍,轉(zhuǎn)為小國附隨之益。故欲隨之棄小國,必先張隨,此第二次清出“張”字意也。此時楚之君臣,運(yùn)籌極審,勢在必勝。在隨宜敗滅于此時,其所以不敗與滅者,以隨之能懼也。顧文字極寫張隨,而楚師既示以羸,少師復(fù)增其侈,文勢欲拗到“懼”字意,則萬萬費力。乃忽插入熊率且比一言,提醒“季梁”二字,則楚國君臣聚謀,一時皆成瓦解。以戒懼之言,必即出自季梁之口也。大抵南人信鬼,懼鬼責(zé)重于懼人禍。左氏文章,即借鬼神寫出隨侯恐懼之意,閑閑將“張”字撇去,其中卻加無數(shù)莊論,似不關(guān)涉于嚴(yán)兵在境,籌備應(yīng)敵之言。不知針對鬼神言,即步步藏宜戒懼之意。“懼”字寫得愈透,則“張”字撇得愈遠(yuǎn)。妙在寫“懼”字正面,并不點清字面,及到“隨侯懼而修政,楚不敢伐”句,畫龍點睛,始將全局作一收束,涌現(xiàn)出一“懼”字,以抵上半無數(shù)“張”字。

論文勢亦不過開闔,妙在中間論祭品一節(jié),寬綽與題若不相屬,實則步步不肯拋離,所謂游刃有余也。

連稱管至父之亂?莊公八年

齊侯使連稱、管至父戍葵丘,瓜時而往,曰:“及瓜而代。”期戍,公問不至。請代,弗許。故謀作亂。僖公之母弟曰夷仲年,生公孫無知,有寵于僖公,衣服禮秩如適,襄公絀之。二人因之以作亂。連稱有從妹在公宮,無寵,使間公,曰:“捷,吾以女為夫人。”

冬十二月,齊侯游于姑棼,遂田于貝丘。見大豕,從者曰:“公子彭生也。”公怒曰:“彭生敢見!”射之,豕人立而啼。公懼,隊于車,傷足,喪屨。反,誅屨于徒人費,弗得,鞭之見血。走出,遇賊于門,劫而束之。費曰:“我奚御哉?”袒而示之背,信之。費請先入,伏公而出,斗,死于門中。石之紛如死于階下。遂入,殺孟陽于床,曰:“非君也,不類。”見公之足于戶下,遂弒之,而立無知。

初,襄公立,無常。鮑叔牙曰:“君使民慢,亂將作矣。”奉公子小白出奔莒。亂作,管夷吾、召忽奉公子糾來奔。

初,公孫無知虐于雍廩。九年春,雍廩殺無知。

【評點】

紓按,齊國大亂之萌,不始于連、管。襄公取死之道,亦不出于連、管。必以連、管為襄公收局者,即昌黎所謂引繩而斷,斷必有處者也。

此篇敘瓜期不代,則致亂之由也;絀無知僭禮,則孕亂之由也;從妹間公,則助亂之由也;白晝見鬼,則兆亂之由也。遇弒之先,已種種可危。至其殉節(jié)者,不過兩三小臣。當(dāng)軸大臣,匪特?zé)o討賊之人,而且無從死之義。不如是寂寞荒涼,亦不見襄公之無道。此亦明白易曉。

惟此篇用縮筆,用省筆,節(jié)卻無數(shù)閑語,人自不覺耳。夫作亂,必有擁戴之人,無知是也。顧不詳無知歷史,則敘事近突,故入僖公之母弟夷仲年數(shù)語,述其所生,述其怙寵,述其見絀,縮成無知一小傳,夾入行間。此亂人所必資以為主。更夾入連稱女弟,設(shè)間公宮。此又亂人所必資以為輔。于是圖亂之計已成,亂成又不能無因而發(fā),故突入公子彭生見形一節(jié)。初無一字言鬼,從者但曰“公子彭生也”,作驚怪語,而鬼形已見于白晝。此時若說成公亦驚怪,則文勢轉(zhuǎn)平衍無味。乃見豕而怒,見啼而懼,至于墜車。寫得懼處,較從者為甚。以公預(yù)懷虞心,從者則坦然,非有冤對之懼也。曰“誅屨”,曰“伏公”,此均省筆。且敘徒人費死義處,閑閑帶出石之紛如、孟陽二人。不問來歷,即知為徒人費之黨人。當(dāng)先入伏公時,已一一部署。大概命石之紛如當(dāng)階而御賊,孟陽臥床而偽公耳。省卻無盡張皇,俾讀者一目即了。第倉卒中部署斷不完密,故戶下之足已為賊覺。中間無盡曲折,本宜用無數(shù)筆墨,左氏但作簡語了結(jié)。淺人以為序事筆墨宜詳盡,若果能如是結(jié)構(gòu),則雖簡亦詳,雖略亦盡。凡彼自為詳盡,均不能用縮筆與省筆者也。

鄭厲公自櫟侵鄭?莊公十四年

鄭厲公自櫟侵鄭,及大陵,獲傅瑕。傅瑕曰:“茍舍我,吾請納君。”與之盟而赦之。六月甲子,傅瑕殺鄭子及其二子,而納厲公。

初,內(nèi)蛇與外蛇斗于鄭南門中,內(nèi)蛇死,六年而厲公入。公聞之,問于申,曰:“猶有妖乎?”對曰:“人之所忌,其氣焰以取之。妖由人興也。人無釁焉,妖不自作。人棄常則妖興,故有妖。”

厲公入,遂殺傅瑕。使謂原繁曰:“傅瑕貳,周有常刑,既伏其罪矣。納我而無二心者,吾皆許之上大夫之事。吾愿與伯父圖之。且寡人出,伯父無里言;入,又不念寡人。寡人憾焉。”對曰:“先君桓公命我先人典司宗祏。社稷有主,而外其心,其何貳如之?茍主社稷,國內(nèi)之民,其誰不為臣?臣無二心,天之制也。子儀在位十四年矣,而謀召君者,庸非貳乎?莊公之子,猶有八人,若皆以官爵行賂勸貳而可以濟(jì)事,君其若之何?臣聞命矣。”乃縊而死。

【評點】

紓按,此篇是寫厲公之淫刑,不是斥原繁之中立。寫厲公之殺傅瑕,猶宋文帝之殺傅亮、徐羨之,意能殺子儀,則必能殺己。宋文帝之于傅、徐亦然。若原繁者,典司宗祏之人,猶趙宋之祠祿,無拳無勇,既不與逐君之謀,亦不為納公之舉,庸庸一臣耳,厲公殺之,已屬無為。即原繁有言,亦無關(guān)緊要。左氏何由記之?記之,即所以證厲公之濫刑也。左氏不直厲公之意,初不明說,先寫厲公、傅瑕與盟,盟弒逆之賊也。后寫入國即殺傅瑕,刑弒逆之賊也。再寫迫殺原繁,討中立之賊也。以中立為不是,則納己者是矣,乃先殺納己之人;以納己為不是,則中立、附子儀者是矣,乃又殺中立之人。既無所懲,又無所勸。果言納己而無二心,其人到底為誰,則又不明言以示原繁,但造為臆說,曰“納我而無二心”。吾意原繁口中所駁之言,均左氏渲染以駁厲公者也。“社稷有主,而外其心”,即斥“納我而無二心”之言。以身事子儀十四年之臣仆,而求其無二心于在櫟之寓公,難矣。故納己而無二心之人,不特?zé)o其人,亦并無其事。“行賂勸貳”一語,即明明罵煞厲公。不用史評體,但用原繁臨縊之言以代之,已為厲公一生之定讞,文字警煉極矣。

尤奇者,中間夾入內(nèi)蛇外蛇一段,又夾入申議論一段,將本局文勢忽然推開,似難收拾。然中間有“六年而厲公入”一語,其下即將“厲公入”三字帶起本文,復(fù)歸宿到下文。收局文字,此法亦不可不知。凡整篇中文字,應(yīng)夾敘他事為探本事之原由者,欲歸到本文,甚不易易。無已,則以甲子年分為另起之筆,亦可與上文截斷,不至膠聯(lián)牽強(qiáng)。然終不如此“厲公入”三字之渾成。平日與學(xué)子談《左傳》,曾舉“伯宗辟重”四字,其下忽接入重人之言,試問此“重人”二字何本?譬移到他處,凡擔(dān)夫、輿夫之屬,皆可呼之為重人乎?雖明知其出《左傳》,亦不敢用。獨此處“伯宗辟重”,即以載重之人為重人,閑閑帶下。并不杜撰,亦自然入古。吾讀此篇“厲公入”三字,方知左氏往往用順帶之法也。