魯迅葬禮中的沙飛和司徒喬

原標題:魯迅葬禮中的沙飛和司徒喬——兼論戰前中國現代藝術的媒介競爭現象

1936年的魯迅葬禮是二戰前中國最重大的文化事件之一,攝影家沙飛的媒介意識和職業素養正是在這一場合獲得了充分激發和釋放,在短短半年間完成了從電報向新聞攝影,繼而向宣傳攝影的媒介轉化。而魯迅葬禮上沙飛和司徒喬的突發藝術行為,以及遺像創作的接力,出現在一個緊鑼密鼓的魯迅遺像制作、陳列的時空序列中,浮現出魯迅與中國現代美術運動的特殊關系,其背后又有哪些往事?又啟發了什么?

在一篇討論解放區攝影師沙飛(1912-1950)(圖1)的講稿中,有史學家認為沙飛“很特別”,“沒有能夠如同大多數前往根據地的文藝工作者一樣都實現左翼知識分子的兩次轉型:第一步,從左翼藝術家轉變成革命宣傳戰士,這一步他跨過來了;但下一步,他沒能夠再轉變。”

圖1 沙飛(1912-1950)

在閱讀王雁女士撰寫的《我的父親沙飛(典藏版)》的過程中, 我關注到沙飛的三個“很特別”的地方:第一,魯迅葬禮之后,他并不滿足于攝影記者的職業身份,而是有著更為個性化、理想化的自由追求——接連辦了兩場個人展覽。即便是到了晉察冀邊區之后,他的這種藝術家身份意識一直存續著;第二,沙飛的媒介敏感性和職業素養。以往的研究多集中于他投身攝影后的從業經歷,但本文特別關注了此前長達10年的報務員經歷,這一職業履歷對沙飛的攝影生涯究竟意味著什么?我試圖將電報、畫報和攝影這三種媒介結合起來,試圖理解他的媒介意識的獨特性。第三,魯迅葬禮是戰前中國最重大的政治事件之一,沙飛的媒介意識和職業素養正是在這一場合獲得了充分激發和釋放,在短短半年間完成了從電報向新聞攝影,繼而向宣傳攝影的媒介轉化。我特別關注了這期間在沙飛周邊——也是中國現代美術運動的最前沿所發生的媒介競爭現象,結合對他影響深刻的家族成員——司徒喬等人的藝術實踐,考察沙飛身份意識的構成及其矛盾性的由來。

在討論魯迅葬禮之前,我們先來回顧一下沙飛的“葬禮”。

1、身份認同:在藝術家和新聞攝影師之間

1950年2月24日,因為槍殺了日本醫生津澤勝,沙飛被華北軍區政治部軍法處判處死刑。走向生命盡頭的沙飛,悄然為自己設計了葬禮。在保留下來的沙飛遺物清單中,標注有“鐵盒一個”。 編輯《晉察冀畫報》期間,沙飛在惡劣的戰斗環境中舍身忘死保存畫報社的底片,尤其是與魯迅相關的照片,這部分底片他放在一個小鐵盒中,一直隨身攜帶。但出現在遺物清單中的這個小鐵盒,并未保存下來。3月4日,在行刑之前,他設法避開軍法處的注意,這批底片于是隨身一同下葬了。 沙飛不希望把自己最珍惜的這批底片,以及與之相關聯的身份認同,交由組織處理。他至死都強烈認同自己是一個藝術家,這種身份認同,和他1936年拍攝的這批魯迅照片關系密切(圖2為其中之一)。

圖2 沙飛《魯迅與青年木刻家》 左起:魯迅、林夫、曹白、白危、陳煙橋 1936年10月8日

沙飛至少兩次撰文回憶拍攝魯迅的經歷,內容明顯不一致。第一篇是魯迅去世不久,在《廣州民國日報》(1936年10月28日)上發表的《魯迅先生在全國木刻會場里》一文。沙飛描述了10月8日,當第二回全國木刻展覽會進行到最后一日時,他在展場看到的情形:病中的魯迅正興奮地觀看、品評作品——“他活像一位母親,年輕的木刻作家把他包圍起來,細聽他的話,我也快樂極了,乘機偷偷拍了一個照片。不久昨天來過的那個女記者和兩位美國人一同來選畫,她早已認得魯迅的,一見面就很親熱的握手,然后再坐下來談話,這時我又焦急起來了,站到他們的對方又偷攝了這一幕,因為是難得的機會啊。魯迅先生徘徊了好些時才走,給與人們一個極親的印象。” 沙飛向讀者透露,這批珍貴的魯迅最后的影像是他“偷拍”下的,這表現出在突發事件的現場作為新聞攝影記者的一種專業應對。

1941年5月1日,沙飛在晉察冀邊區政治部《抗敵三日刊》上發表了《我最后見到魯迅先生的一天》,描述了他和魯迅的親切對話:

我掏出攝影機來,拍下這值得紀念的場景。

“你最近拍了些好照片嗎?”他問我。

“在十六鋪碼頭拍了幾張工人生活,最近我喜歡學木刻了。”

“那么應該特別注意學素描哩。”他關切地說:“基礎打好才能產生好作品啊!”這些話直到今天,好像還在我耳畔響著,我永遠忘不了魯迅先生。”

王雁指出,這段配以沙飛拍攝的魯迅單人照片的文字,顯然是沙飛的“幻覺”和“編造”。 但沙飛虛構的這段談話,尤其將自己可以塑造成一個虔誠的木刻青年的角色,耐人尋味。這段文字反映了沙飛內心的一種身份意識的焦慮感,同時,也涉及到洋畫(素描)、版畫和攝影三種媒介在當時復雜的競爭關系,下文還會展開。

可以明確的是,在場的木刻青年們并未意識到沙飛的存在。曹白回憶,他當時既不知道沙飛在拍照,甚至也不認識他周圍的這幾個木刻青年。這是一個彼此不相識的“偶遇”場合。 而在陳煙橋的回憶中,魯迅在和他們談話中,因為覺察到一個偷攝者的闖入而略感不快。

魯迅去世后不久,沙飛已經是一個頗有名氣的新聞攝影記者了,但他緊接著在廣州、桂林兩地辦起了攝影藝術個展。在桂林,他還是廣西版畫研究會的發起人和重要成員,和詩人、藝術家交往頻密。 在展覽廣告中,沙飛特別聲明,“為提倡藝術,引起各界對于攝影興趣起見”,特舉辦此次展覽會。在一張魯迅的照片旁,沙飛甚至標出了10萬元的天價, 這個頗為古怪的行為,一方面展現他對魯迅的敬意,另一方面,也是一種強烈的身份宣稱——攝影不僅是藝術,而且還可以更受重視——反映出他孤傲而略顯神經質的個人性格,沙飛并未表現出一個新聞攝影記者的專注和熱忱,倒是對不拘一格的藝術家身份尤其神往。

在桂林期間,沙飛發表了《攝影與救亡》一文,文章開篇就強調:攝影是造型藝術的一部門。但是它并不能像其他造型藝術之可以自由創造,而必須是某一事物如實的反映、再現。因此,在當初它是被否認為藝術的。但是,事實上它雖然必須是某一事物的如實的反映、再現。然而,在反映再現的過程中,就必須要有藝術修養的作者縝密的處理,才會使人感動。所以,攝影終于被人公認為造型藝術中的一部門了。

這段邏輯上不太清晰的論說,折射出沙飛的急切情緒,也反映出他搖擺于藝術家和攝影記者之間的身份矛盾,正是在這篇文章中,沙飛明確提出了“攝影武器論”,他十分明確地指出,在一個文盲依然占據全國人口總數百分之八十以上的國度里,攝影不僅在挽救民族危亡,進而喚醒民眾方面,以其無可替代的記錄、傳播效率優越于其他造型藝術門類,而且也優越于文字媒介,他引用了郭沫若最近的說法“一張好的照片勝過一篇文章”,來闡明攝影乃“今日宣傳國難的一種最有力的武器。”

但有意思的是,“攝影武器論”未能一勞永逸地解決沙飛的身份認同,到了解放區后,他依然糾結于這個問題。1939年,在為吳印咸《攝影常識》寫的序中,沙飛宣稱:“因為攝影是一種造型藝術,同時又是科學的產物,因為攝影負有報道新聞的重大的政治任務,所以一個從事戰時新聞攝影工作的人,他除了必須有政治認識和新聞記者收集材料的方法外,還需要有藝術的修養和科學的知識。”在“攝影武器論”的構造中,藝術、科學和政治聲明構成了三要素,藝術首當其沖。

2、報務員沙飛的媒介敏感性

沙飛身份認同中的矛盾性,是一個持續性的現象,但初現端倪是在1936年他成名之時。我們需要回顧一下他此前的人生履歷。

高華曾推測沙飛最后的精神崩潰,很可能與他一直向組織隱瞞的一段“負面”歷史有關, 這就是他參加北伐并在國民革命軍電臺擔任報務員的五年。在1942年向黨組織遞交的《我的履歷》中,沙飛完全忽略了這段歷史。 從1926年至1936年間,沙飛是一名職業電報員。

根據傳記所載,沙飛的電報員履歷大致如下:

1926年,從廣東省無線電學校畢業。同年在黃埔軍校無線電高級班教官、族叔司徒璋的的勸說下,加入北伐軍,在國民革命軍第一軍擔任報務員,從廣州出發,途經上海、寧波、徐州、濟南、天津、北平等地。1928年底,隨部隊返廣州,奉調廣西梧州云蓋山軍用長波無線電臺任報務員。1931年底,與司徒璋等人接管國民政府交通部汕頭無線電臺, 該電臺歸陳濟棠十二集團軍領導,又與交通部保持聯系,改為商業、軍事兩用。在汕頭電臺工作期間據說沙飛月薪達150大洋,高于一般報務員,這樣的高薪條件無疑為他業余從事攝影提供了必要的物質保障。

1936年,在汕頭的交通部無線電臺及4家商辦電話公司先后并入汕頭電報局。這是南京政府在陳濟棠軍政權敗走之后實施的集權舉措, 如此徹底的人事變動,很難想象沙飛可以置身事外。1936年8月間,沙飛向電臺請假,前往上海。

十年報務員的從業經歷,沙飛積累出了怎樣的媒介敏感性和認知世界的視野,值得關注。正如麥克盧漢(Marshall McLuhan)所言,電報這樣的‘電力媒介的速度造成了個人知覺和公眾知覺結成的不可分割的整體”,“由于實時瞬間的信息傳遞技術,電報賦予了新聞直接而寬泛的‘人的興趣’這樣一個向度,也就是說,人的興趣不能歸屬于任何權威性的‘觀點’”。“人的興趣”,麥克盧漢這樣解釋道,“簡而言之就是參與他人經驗的向度,這種直接參與是由于瞬時信息的傳遞而發生的。” 我們再回看拿著相機的沙飛在木刻展覽會現場的機敏反應,就可以理解這并非是偶然之舉。雖然身處汕頭這個非中心城市,但正是報務員的經驗,提供了他對一個實時共存并變化著的現實世界的認知渠道和主體意識。

報務員沙飛的另一個職業經驗是,電報業務乃是一種信息傳遞的有償服務。貝爾納·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)在討論記憶的工業化時指出,“信息”本質上是一種商品,“它把時間與價值聯系起來,這便決定了記憶的工業化時代所持有的時間性。”在信息化社會當中,“某事只有在‘被報道’后才能達到事件水平,才能切實發生”,“而一則信息的價值與其傳播時間相關聯:越不為人所知就越是信息。”

斯蒂格勒的這一理論,可以用來解讀一則新披露的史料:

1936年初,沙飛拿回一本外國畫報給妻子王輝看,其中刊印了1914年薩拉熱窩事件的攝影報道,王輝清楚記得:“沙飛激動地說,當時一個攝影記者的照相機一直打開著,隨時可以拍攝,他拍下了這歷史的場面,一下子出了名。我要當攝影記者,我要用照相機記錄歷史。”王輝注意到,沙飛說這話時“情緒沸騰,眼睛放著奇異的光。 ? 她數次向子女提起此事,說“從此沙飛變了!”

這是一則由沙飛妻子提供的口述材料,其內容可靠性通過1942年沙飛自撰《我的履歷》可以驗證, 揭示了作為攝影發燒友的電報員沙飛,向一個新職業滑動的最初跡象。這個新職業全然接駁了信息有償服務的特點——與畫報密切結合的新聞攝影。

有一個細節值得重視,當沙飛將木刻展覽會上的照片洗印出來寄給魯迅之后,其中一張照片背面還特別注明了版權歸屬和稿費支付方式:十月八日在上海第二回全國木刻流動展覽會場中與青年木刻作家談話時之情形 沙飛攝 版權歸作者保留 稿費請寄上海浦石路怡安坊五十四號沙飛收。

這是沙飛生平拍攝的第一組新聞照片,我們很難想象,一個剛剛出道的攝影愛好者會以如此專業的版權意識和職業模式,向一位德高望重的文壇領袖謀以商業交易。一種較為合理的解釋就是:這里體現了作為電報員的沙飛,和同樣熟悉商業出版流程的作家魯迅,所共同認可的現代商業版權規則。當然,辭職離家來到上海的沙飛,此時經濟情況極為拮據,他期待借助魯迅熟悉的出版網絡發表照片以獲得稿費——沙飛非常清楚,他來上海,就是要拍攝這樣的有新聞價值的照片,并且在畫報雜志上發表出去,正如那本外國畫報給他的啟示那樣。但沙飛完全沒有意識到的是,十一天之后,魯迅逝世了,這一突發的極具新聞價值的重大事件,一舉實現了沙飛的新聞攝影記者的夢想。

3、沙飛與戰前的中國現代美術運動

1942年,沙飛撰寫的《我的履歷》曾詳細回憶了他前往上海之前面臨的人生的“十字路口”,這份履歷材料反映了沙飛在1936年前后追求“進步”的關切點——他對意識形態缺少關心,吸引他的是和都市文化緊密相連的媒介環境——這個待遇優厚的報務員有著廣泛的文藝興趣,從文學、木刻、電影到攝影,但其中最讓他感到沖動的,是新聞畫報——他“決心做一個前進的攝影記者,用攝影作為斗爭的武器,通過畫報的發表和展覽方式去改造舊社會,改造舊畫報,同時改造自己。”

從現代美術史的角度來考察此時的沙飛,令人倍感意外的是,這位寂寂無名的報務員,恰恰身處中國現代美術運動的旋渦中心。

圖3 李樺(1907-1994)

電報仍然是最關鍵的線索。1935年,沙飛加入黑白影社的同時,同是畢業于廣東省無線電學校的好友李樺(圖3),此時已經創作出了《怒吼吧!中國》這樣的木刻名篇。可以說,這位年長五歲的學長,為沙飛提供了一個最關鍵的人生參照。在廣州市立美術學校西畫系擔任教員的李樺,此時身兼兩個現代美術社團的活動——1929年成立的青年藝術社和1934年創立的現代版畫創作研究會(現代版畫會)。1935年間這兩個由李樺親手創建的社團的興替,反映了中國現代藝術的重大轉向——從洋畫運動轉向新興木刻運動。 現代版畫會不僅獲得了魯迅的直接指導,與日本創作版畫社團“白與黑”社保持著密切的交流,同時還和華北、上海等地的木刻社團組建起了全國性網絡,現代版畫會已自覺將版畫運動發展成一個面向民眾的動員工具,并利用官方既有的民眾教育系統,有計劃地推動城鄉木刻展覽會,并從廣州及周邊城市逐漸向全國輻散。(圖4) 這樣一個跨越國境、并且在城鄉之間鋪就網絡的美術社團的組織結構及其現實關懷的藝術實踐理念,代表了當時最先進的藝術運動模式,其成熟的組織力和網絡運營的方式,也讓我們聯想到李樺的報務員背景。

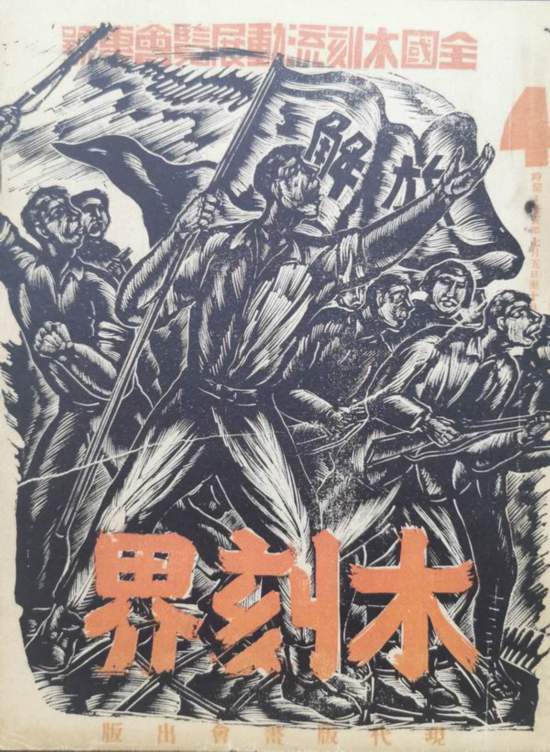

圖4《木刻界》(全國木刻流動展覽會專號) 1936年

現代版畫會的活動網絡也是將沙飛帶入左翼美術運動的平臺。1936年8月底,當李樺委托沙飛前往上海捎信給黃新波的時候,他實際上是現代版畫會主辦的第二回全國木刻流動展覽會的聯系人。這個展覽,可以說把兩位昔日的報務員,同時帶入了戰前中國現代美術運動的中心地帶。

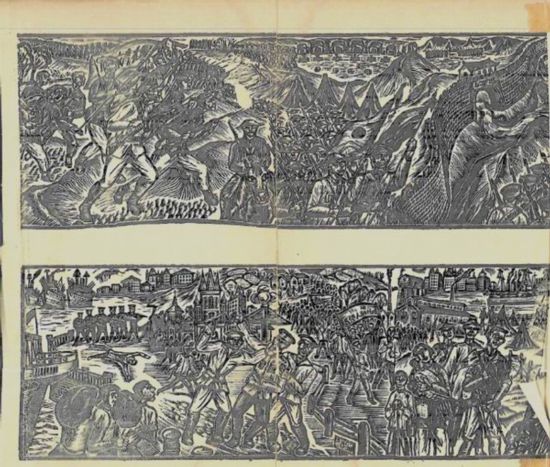

圖5 唐英偉《中國的一日》 版畫 1936年

在這個中心地帶,正在發生著一系列可以稱之為媒介雜交(media hybrids) 的藝術實驗。 現代版畫會中的主要成員唐英偉,當時就讀于廣州市立美術學校國畫系。1936年由茅盾主編的文集《中國的一日》,收錄了唐英偉創作的版畫《國內大事記》(圖5),他大膽采用傳統國畫的手卷形式進行構圖,從題目上看,也參照了當時畫報中以新聞攝影報道為主的“國內大事記”。這種在中國畫、版畫、洋畫、畫報、文學之間穿行的嘗試,反映了這個時期現代藝術家普遍的實驗傾向。沙飛在汕頭突然傾向新聞攝影,就他的職業背景而言,已然顯示出這種時代氛圍和跨媒介實踐模式的影響。

1935年6月,沙飛加入了攝影團體黑白影社(別名司徒懷),數月之后他在廣州的影友何鐵華也加入該社團。作為廣州培英中學的美術教員,何鐵華1934年在該校組建了攝影社團白綠社,同時他也和中華獨立美術協會等留日藝術家群體關系密切,這批強調“藝術為藝術”的現代派洋畫家,恰與李樺引領的現代版畫運動形成了對峙格局。

圖6 司徒喬(1902-1958)

來自廣東開平司徒家族中的幾位藝術家,對沙飛有著持續而強烈的影響。這個分布全球的僑鄉家族,為子弟提供了持續接觸現代世界的窗口和港灣,也培養出一批杰出的藝術家。其中對沙飛影響最大的司徒喬(圖6)(圖7),是一位擁有極高天分的藝術家。司徒喬的作品很早就被魯迅收藏并賞識,他不僅有過法國、美國的游學經歷,而且從北伐戰爭時期就介入宣傳藝術的實踐。1934年前后,司徒喬在困窘中發明了竹筆,用毛筆桿削制而成,在媒介性能上近于蘸水鋼筆和毛筆之間。正如李樺和同仁們在木刻創作中結合本地民間藝術的實驗方案一樣,司徒喬的竹筆畫也帶有對東亞現代藝術的自覺意識。

圖7 司徒喬作《黃少強像》 竹筆水墨畫 1934年

另一位讓沙飛欽慕的家族中的藝術家是司徒慧敏,1933年,他參與研制成功了“三友式”電影錄音機,這不僅促進了國產有聲電影的發展,還直接推動了左翼電影運動的重要機構電通影片股份有限公司的創立,繼而有《風云兒女》(1935)、《都市風光》(1935)等4部影片上映。該公司發行的《電通半月畫報》,也大膽探索各種新媒介的融合,如用攝影和曲譜拼貼方式首次刊發了聶耳、田漢為風云兒女創作的《義勇軍進行曲》(圖8), 對于電影領域中的媒介雜交現象也多有關注。

圖8 《電通半月畫報》

1936年的沙飛,身處此起彼伏的民族危機、黨派沖突之中,作為一個雄心勃勃地希望實現自我價值的年輕人,他勇于承擔社會責任,希望突破個人生活的沉悶現狀,也面臨著一個空前活躍的媒介環境。這種民族危機和媒介環境的發展,與新美術運動發生交集的高潮部分,就是1936年10月間發生的魯迅葬禮,這是藝術家沙飛最重要的人生際遇。

4、魯迅葬禮的三個場合

1936年10月的魯迅葬禮(圖9),是一個裹挾了巨量而復雜的危機沖突和權勢博弈的公共事件。民眾尤其是知識界,借魯迅葬禮的場合,公開向國民政府表達消極抗戰的不滿——名為葬禮,實為游行示威。這還是一次“有組織的政治運動”,魯迅突然去世,使得地下黨可以依靠宋慶齡、沈鈞儒等人領導的救國會,將這場葬禮發展成為一場有利于推廣全民抗日主張的示威游行。

葬禮現場包含了多個層面的權力和價值觀的博弈沖突,政界和文壇首當其沖, 相對而言,美術界在這個歷史現場是比較邊緣的。但就現代政治宣傳和媒體環境的關系而言,在葬禮現場發生的游行示威——其實是一種跨媒介公共藝術展演的模式,在現代美術史語境中的作用不容低估。

魯迅葬禮共分4天進行,我們所關注的藝術家行為在3個空間依次展開。

圖9《魯迅先生的喪儀》,刊于《新中華》 1936年第4卷第21期

10月19日凌晨,魯迅在上海大陸新村寓所去世;下午,遺體移至萬國殯儀館。

10月20日,上海青島路萬國殯儀館,魯迅遺體被安置在禮堂,向民眾開放吊唁。21日下午,魯迅遺體入殮。

10月22日下午,出殯儀式,約5000名以上民眾參與了街頭游行,從青島路步行至虹橋路的萬國公墓。

5、自發的藝術行為:小照片和巨像

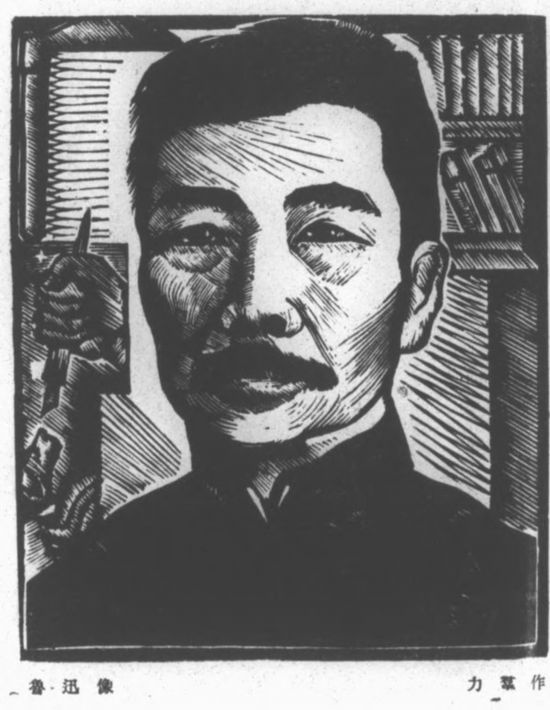

在葬儀治喪處可以協調的諸多事項之外,魯迅葬禮期間還發生了很多自發性的藝術行為。先來看沙飛的行動,1936年10月20日早晨,魯迅去世的第二天,萬國殯儀館的靈桌上出現了一幀小照片——沙飛拍攝的魯迅會見木刻青年時的側影(圖10)。魯迅的兒子周海嬰認為,這極有可能是沙飛擺上去的。 細讀靈桌上祭品的空間秩序,會看到現場蘊蓄著的競爭意味。靈桌上方用鮮花裝飾的遺照,是1933年魯迅在上海雪懷照相館拍攝的(圖11),應該是由家屬和治喪處選定的。沙飛拍攝的魯迅近照放在遺照下方的靈桌上,雖不太引人注目,但正面朝向拜祭的人群。靈桌上,還放著一本原稿紙,一只筆架,一瓶墨水,一支鋼筆,以及一對花瓶,花瓶上寫著“魯迅老師千古 十二個青年敬獻”。周海嬰推測,這很可能是木刻青年所為。? 另外,在靈桌上——也就是緊靠沙飛所攝魯迅照片的下方,平放著一張木刻青年力群刻制的魯迅肖像(圖12)。

圖10 萬國殯儀館魯迅葬禮現場 1936年10月22日

圖11 《魯迅像》 雪懷照相館攝 1933年

圖12 力群《魯迅木刻像》1936年

10月22日,國民黨的官營報紙《中央日報》對魯迅葬禮進行了報道,在介紹各界名人出席殯儀的同時,不尋常地提到了一位“木刻家”——沙飛,“殯室布置甚簡單,置滿花圈花籃,遺影下置木刻家沙飛為魯迅生前所刻肖像。”可能是出于更正之目的,次日《中央日報》刊發了力群刻制的魯迅肖像,但沒有署名。不管實際情形如何,沙飛是《中央日報》的葬禮報道中唯一出場的“藝術家”。

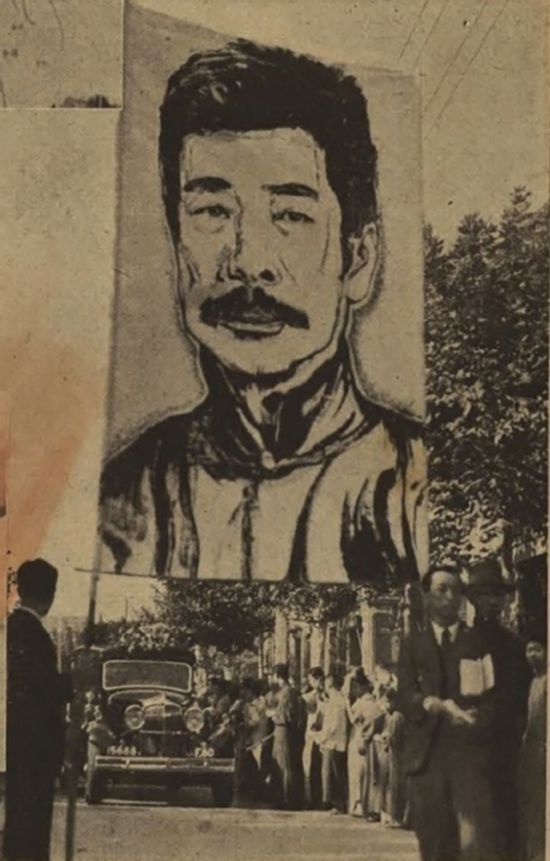

圖13 司徒喬《魯迅遺像》 1936年

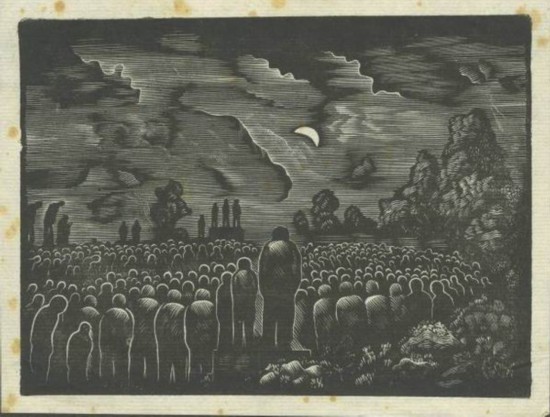

葬禮期間第二個突發的藝術行為,是沙飛的族兄司徒喬臨時繪制的魯迅巨像。10月22日,就在出殯當日,一張高約兩米的巨型畫像突然出現在葬禮現場。(圖13) 如同沙飛照片出現在靈堂中一樣,這幅巨像極有可能是司徒喬自發的行為。 巨像采用了與力群木刻同樣的影像母本,繪制手法貌似平實,實際上極富原創性——畫面顯示出現代木刻的一些形式特征,也參入了類似刮削、鑿刻等類似油畫刮刀的技法,當然,更不難聯想到中國畫的寫意筆法——正是這些很難歸類但充滿感染力的表現手法,讓人懷疑藝術家臨時采用了一些非常規的繪具,使得這幅巨像以醒目的視覺特征,占據了送葬隊伍中的一個顯著位置:“由《打回老家去》改編的一首哀悼歌主導了送殯人群的情緒,當隊伍前方的人們回望時,他們會注意到高高架起的白竹布上的魯迅巨像在“閃動”, 不管在哪個角度看送殯隊伍,畫像始終在隊列的中心位置。值得注意的是,不少葬禮的親歷者都指出這是一幅“水墨”大畫。 送葬人群很自然地將這幅由水墨創作的遺像視作“民族魂”的象征—— “巨人似的,用他堅毅不屈的眼鏡,看著人群。”

6、遺像接力賽:魯迅葬禮中的媒介競爭

沙飛和司徒喬的突發行為,出現在一個緊鑼密鼓的魯迅遺像制作、陳列的時空序列中,這個暗藏競爭意味的制像接力賽,顯然超出了同時期對重要人物的常規悼念方式——浮現出魯迅與中國現代美術運動的特殊關系。

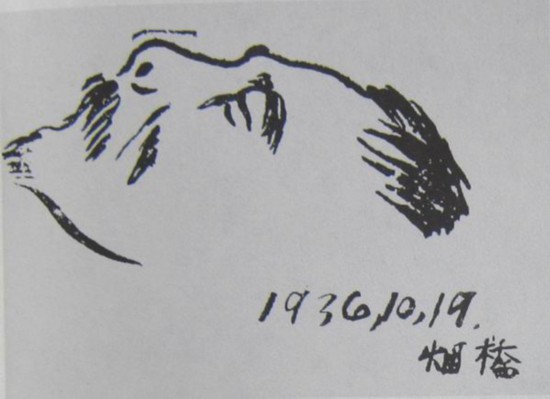

圖14 曹白《魯迅先生停止呼吸的四小時之后》 速寫 1936年10月19日

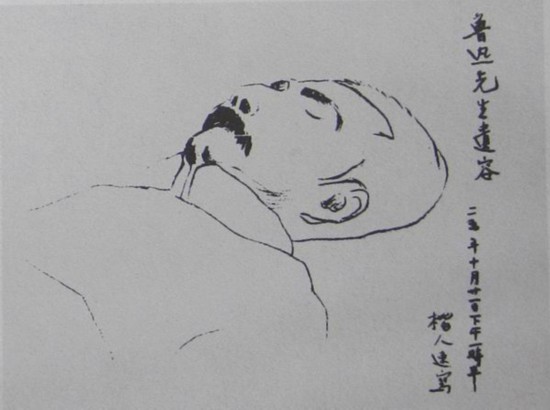

圖15 力群《魯迅遺像》 速寫 1936年10月19日

圖16 陳煙橋《魯迅遺像》 速寫 1936年10月19日

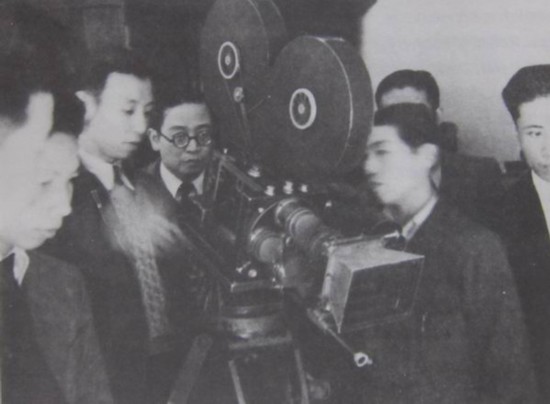

1936年10月19日清晨,在接到日本友人池田幸子的通知后,曹白、力群(圖14-16),以及黃新波和陳煙橋,陸續趕往大陸新村寓所,進行了速寫。 在此過程中,日本牙醫奧田杏花開始為魯迅翻制石膏面模,沙飛也接到司徒喬的通知,趕到寓所拍攝了魯迅遺容(圖17)。 19日下午,由歐陽予倩帶隊的明星影片公司攝影隊到達寓所,開始拍攝新聞電影(圖18)。 此外,葉洛(10月19日)、楷人(10月21日下午1時半)以及馬達等人都進行了遺像速寫(圖19-21)。

圖17 沙飛攝魯迅先生遺容 1936年10月19日

圖18 明星影片公司到魯迅宅攝制紀錄片。歐陽予倩(戴眼鏡者)、程步高(左一)、姚克(左三)、孔另境(右一)等人。1936年10月19日。

圖19 葉洛《魯迅遺像》 速寫 1936年10月19日

圖20 楷人《魯迅先生遺容》 速寫 1936年10月21日

圖21 馬達《永遠離開了我們的魯迅先生》 速寫 1936年10月

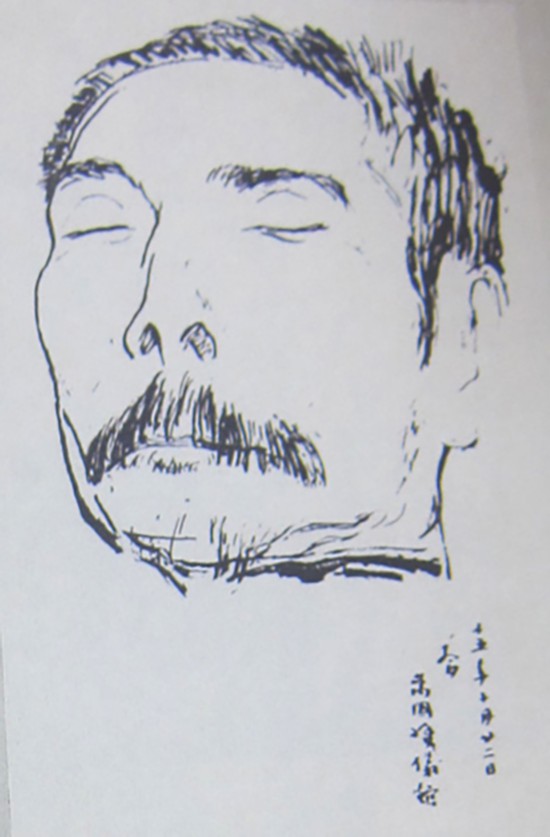

這場遺像速寫接力賽,一直持續到10月21日下午魯迅遺體入殮之時。在魯迅棺木的兩側,司徒喬以竹筆繪制了三幅遺像(圖22),而洋畫家、電影導演許幸之,則繪制了兩幅速寫(圖23)。 當日晚間,司徒喬還繪制了魯迅巨像。10月22日,在萬國公墓魯迅遺體下葬時,黃新波進行了葬禮現場的速寫,兩天之后,他將這幅速寫發展成了一幅版畫作品《魯迅先生葬儀》(圖24)。

圖22 司徒喬《魯迅遺容》 竹筆水墨 1936年10月22日

圖23 許幸之《魯迅遺容》 速寫 1936年10月22日

圖24 黃新波《魯迅先生葬儀》 木刻 1936年

而日本藝術家的出場,令這個痛悼導師和表達抗戰呼聲的場合更顯微妙:當中國藝術家們在現場以炭筆、鉛筆或毛筆繪制遺像速寫時,他們還目睹了日本藝術家以高階藝術媒介——雕塑和油畫,為導師制作更顯紀念意義的遺像。

力群見證了奧田為魯迅進行了石膏遺容翻制的時刻, 在周海嬰的回憶中,奧田的動作甚至具備了某種暴力色彩,他看到了父親的被石膏模黏脫下十幾根胡須和眉毛。(圖25) 而另一位日本洋畫家奧村博史,很可能是在葬禮期間,通過內山完造向許廣平贈送了他繪制的油畫遺像。(圖26)

圖25 奧田杏花《魯迅遺容面型》 石膏 1936年10月19日 盧鴻基復制

圖26 奧村博史《長眠了的魯迅先生》 油畫 1936年

司徒喬是否獲知奧村博史向家屬捐贈油畫,我們不得而知。但司徒喬的確在魯迅去世之前的一個月,約定為魯迅繪制一幅油畫肖像,但隨著魯迅的突然病逝,約定落空了。 此時由一位日本藝術家向家屬敬獻油畫遺像,司徒喬的反應可想而知。

圖27 1925年4月2日孫中山靈櫬移往香山碧云寺暫厝途徑西長安街

司徒喬無疑是現場最具經驗的一個中國藝術家。1925年,在北京的孫中山葬禮現場,司徒喬不僅目睹了葬禮盛況,還向宋慶齡贈送了一件描繪靈堂的小幅油畫。不難設想,當他開始構思魯迅遺像的時候,孫中山出殯的經歷也提供了重要的創作靈感和經驗。(圖27)司徒喬對于西洋畫創作有著執著的信念,他認為創作紀念碑式的油畫作品是中國現代文藝復興的必要組成部分。 這幅水墨巨像未始不是其藝術理想的一種反映。從1920年代中期開始,司徒喬就有創作壁畫-巨幅油畫的經驗與理想。 魯迅葬禮上,司徒喬的即興創作,可被視為竹筆畫技法與壁畫的混合體。另外,值得注意的是司徒喬和沙飛二人都有參加北伐軍的經歷。北伐戰爭時期藝術宣傳的展開是現代美術史上的一個重要段落,在蘇聯的政治宣傳模式的影響之下,中國的現代藝術家開始了和政府與軍隊的合作。1936年10月22日的出殯現場,可以說是一種民間自發組織的形式,承接了北伐以來的政治動員模式。而加以1930年代更加發達的媒介環境和傳播技術,形成了一個空前規模的街頭政治的實驗場合。我們看到了文字媒介(橫幅、挽聯、標語及悼詞)、聲音媒介(追悼歌、口號等),圖像媒介(以各種媒介創作的魯迅紀念圖像),以及電影、畫報、報紙、電報、廣播等參與記錄、傳播這一事件的大眾媒體。這些不同性質、不同傳播速率的媒介相互作用,尤其在街頭游行過程中發生了戲劇性的現場反應——隨著送殯隊伍的情緒逐漸高漲,而混成為一個富于煽動力的“感知反應場”(圖28)。 需要特別說明的是,歌詠在葬禮現場體現出明顯優勢,以抗戰歌曲《打回老家去》為曲調寫作的《哀悼魯迅先生》和《義勇軍進行曲》以及多首現場創作、排演的悼念歌曲,成為街頭行進過程中的主導性媒介(圖29)。而司徒喬的魯迅巨像,可謂是美術界在出殯現場的唯一創作行為。這件肖像作品充分回應了送殯人群在呼喊口號和歌詠悼念歌曲時的情緒,因此成為了街頭游行中不可或缺的情感動員裝置。 我們在抗戰時期的政治動員模式中,會發現魯迅葬禮作為一種先期實驗的意義——在跨媒介的抗戰宣傳動員現場,歌詠和街頭劇通常占據主導位置,而美術則相對處于配角——舞臺布景或設計傳單之類。

圖28 沙飛攝《魯迅葬儀》 1936年10月22日

圖29 出殯之前的挽歌排練

但在魯迅葬禮現場的美術家們,尚未感受到到這種落差。木刻青年們尤其意識到,魯迅最重視的藝術媒介是木刻,他經常提醒青年木刻家要注意造型能力的培養,希望他們要勤練素描。魯迅遺體前這些頻密的速寫行為,首先當然在于記錄的便利性,同時,還應被理解為一種緬懷的儀式。

有意思的是,魯迅曾指出,木刻的媒介特性在于生產、傳播流程中的便捷性,“當革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦”。 但在魯迅葬禮現場,木刻青年們紛紛拿起的卻是更為便利的炭筆和鉛筆,木刻無法出場。更具反諷意味的是,司徒喬以水墨媒介迅速繪就的這幅巨像,卻更能體現“頃刻能辦”的速率。司徒喬更像是這場遺像速寫接力賽中的優勝者,不僅在出殯隊伍的現場,更出現在隨后的信息傳播的無限時空當中。

圖30 沙飛《章乃器先生演說》 《生活星期刊》1936年第1卷第22期

唯一可以和司徒喬匹敵的藝術家是沙飛。沙飛在萬國公墓拍攝的這張照片(圖30),堪稱司徒兄弟在葬禮期間的一次完美“合作”。而在傳媒的實時化報道方面,沙飛的照片以其時效性和新聞稀缺性,帶動了整個“事件”的生產和消費。 這些署名沙飛拍攝的新聞照片,被迅速發往上海、廣州各大雜志社和報社,可以看到這些照片與木刻青年們的遺像速寫在傳播廣度和傳播效率上的巨大落差。

1936年10月28日出版的《廣州民國日報》“悼念魯迅專刊”,提供了極具說服力的案例。報紙在版面的中心位置安排了李樺的木刻作品《最后的魯迅先生》(圖31)。以沙飛拍攝的照片為原型創作的這件木刻作品,說明木刻在新聞時效性上的被動位置。沙飛的照片雖然沒有在這里出場,但很顯然,他已經通過李樺以及日后無數藝術家的“副產品”,顯示了無可辯駁的媒介優越性。

圖31 李樺《最后的魯迅先生》 木刻 1936年10月

7、左翼的啟悟:陳伊范與世界藝術家反西斯主義陣營

魯迅葬禮后,沙飛和藝術界的交流更為密切。他應邀參加美術界和國際策展人陳依范(Jack Chen,1908-1995)的一次聚會, 這次聚會對沙飛而言,在某種程度上意義并不亞于魯迅葬禮。由于這位傳奇的漫畫家和記者的積極游說,中國藝術家們面向現實的藝術創作,被賦予了切實的國際反戰同盟的內涵。沙飛在寫于1942年的《我的履歷》一文中提到了這次會面:

這時適值從蘇聯回來回到上海不久的陳伊范先生,因看到我的攝影有進步的內容,遂挑選了一部分介紹到蘇聯去發表,并鼓勵我繼續努力,要我有更多作品參加1938年元旦在莫斯科舉辦的中國藝展。并希望我回華南去收集一些藝術作品準備送往蘇聯展覽。

圖32 陳依范在倫敦巡展期間向英國觀眾介紹胡考作品,1937年11月。

如同上引沙飛關于魯迅會面的回憶一樣,這份文獻也存在疑點。筆者曾對大英博物館收藏的陳伊范在歐美組織展覽的現存作品以及斯坦福大學胡佛研究的陳伊范檔案進行了調查,未發現沙飛照片及其參展記錄。 大英博物館所藏陳伊范組織的中國現代美術以漫畫、版畫作品為主,基本反映了陳本人當時對革命傾向的中國現代藝術的認識——其中并不包括攝影。(圖32)他曾在1936年11月“第一回全國漫畫展覽會”舉辦期間——這也是沙飛最有可能接觸到陳的時期,高度評價了木刻界的新寫實主義傾向,也預言了年輕的漫畫界將“被全世界承認我們是會成功的。” 陳依范極力游說中國的年輕藝術家們轉向他所信奉的蘇聯模式——也就是社會主義現實主義的藝術形態,這恰恰對應了走在戰爭危機邊緣的全球范圍內藝術價值觀的重大轉向。陳依范的現身說法,給沙飛及其周邊的年輕中國藝術家們以無比強烈的刺激。而陳依范此時接受蘇聯官方委托正在企劃的中國現代美術展覽會(其后更順延至歐美巡展),以及與陳氏有著密切聯系的世界反法西斯陣營,都給包括沙飛在內的中國左翼藝術家以一個切實的國際反戰同盟的實踐和想象空間。

8、南澳島報道:宣傳攝影的成立

1936年底,沙飛以“國防攝影”的名義推出的南澳島系列,最先是以《南澳島——日人南進的一個目標》為標題(圖33),刊發于《生活星期刊》1936年11月號之上,這是對他同年夏天在汕頭拍攝的一組風光攝影進行編輯的結果。很明顯,沙飛開始嘗試一種編輯手段——為了讓圖像媒介具備更明確的政治宣傳功能,他知道如何恰當地輔以文字進行政治聲明 ——實為“宣傳攝影”。

圖33 沙飛《南澳島——日人南進的一個目標》,《生活星期刊》1936年11月。

為什么是1936年底——也就是魯迅葬禮后,沙飛突然產生了這種“宣傳攝影”的生產能力?可以看到,在短短半年時間內,這種政治轉向非常顯著,他從黑白影社階段的沙龍攝影,轉向了魯迅葬禮前后的新聞攝影,繼而又轉向了宣傳攝影。

就在南澳島系列攝影刊發不久后,沙飛在廣州個人影展期間提出了“攝影武器論”——“我覺得攝影是暴露現實的一種最有力的武器,我總想利用它來做描寫現實諸象的工具”,“從事藝術的工作者——尤其是攝影的人,就不應該再自囚于玻璃棚里,自我陶醉,而必須深入社會各個階層,各個角落,去尋找現實的題材。” 這些理論化的表述,明顯反映出沙飛此時從陳依范、李樺等人那里獲得的政治啟悟——參照漫畫、版畫的當代模式,他開始將攝影理解為一種有效的抗戰宣傳工具。 數月之后,沙飛拍攝了《戰斗在古長城》(圖34),這標志著他走向了宣傳攝影的成熟階段。

圖34 沙飛《戰斗在古長城》,1937 年

結語

1937年8月間,沙飛從桂林走向北方抗敵前線,此時的他已經成長為民族救亡運動中最優秀的攝影人之一,極速的轉變過程中有一系列促發因素,其中最重要的有三點:

第一、魯迅葬禮的突發性。沙飛以運氣和才情,攝得魯迅生前逝后的最后一批影像,完成了向以畫報為平臺的新聞攝影記者的事業轉向——這也是憑借他在電報媒介方面的意識和經驗,在魯迅葬禮期間特殊的媒介競爭環境下取得的成功。

第二、陳依范的啟發。魯迅葬禮之后,偶遇陳依范,使沙飛剛剛起步的新聞攝影事業很快建立起了和全球反戰同盟以及左翼藝術家群體的直接聯系。這是他走向北方前線之前的一次重要的政治啟悟,也極大地激發了他作為一個反戰攝影師的創作熱情。

第三、巡展歷練。沙飛在廣州、桂林的巡回影展——這個看似和新聞攝影記者無直接關聯的行為,讓我們聯想起沙飛1936年親身經歷的三個展覽會,對他而言,這些全國性、國際性展覽似乎構成了比新聞攝影更具誘惑力的文化實踐場域——第二回全國木刻流動展覽會、第一屆全國漫畫展覽會,以及陳依范正在籌備的在蘇聯、歐美舉辦的中國現代藝術展覽會。廣州和桂林的兩次個人巡展,讓沙飛充分享受了自由創作的樂趣,也收獲了來自左翼知識界的諸多同情和友情。他在桂林的影展大獲成功,不僅從觀眾和知識界的熱烈反饋中發展出他的“攝影武器論”,也在桂林極其活躍的跨媒介藝術實踐的現場,收獲了他尤其期待的一句肯定:“攝影終于被人公認為造型藝術的一部門了。”

七七事變爆發,沙飛義無反顧也毫無負累地走向了抗戰最前線。他的真實想法是,以一個藝術家的自由身份去參與一場保衛和平的宣傳攝影事業。

(蔡濤,廣州美術學院藝術與人文學院副教授)