魯迅書籍的裝幀藝術

來源:文學報 | 吳中杰 2019年03月14日09:03

書籍裝幀,人們往往把它看作著作之外的技術性工作,隔離在“文本”之外。其實,它與閱讀直接相關。好的裝幀,會給人以美的感受,吸引人去閱讀,不好的裝幀,則會敗壞人的閱讀興趣,好的內容也被掩埋掉了。所以愛書人都講究書籍裝幀之美,而魯迅則對它要求特別之高,往往親自參與裝幀設計,把它作為一項美育工作來對待。

一

人們接觸書籍,第一眼所見,是它的封面。所以封面設計,是書籍裝幀的重要項目,魯迅對它非常重視。

魯迅開始出書時,只是賣稿,無權顧問出版情況,當然無法提出裝幀上的要求。一到他自主出書,或有發言權時,他就在書籍裝幀,特別是封面設計上下功夫了。

魯迅第一本自己出版的書,是與二弟作人合譯的《域外小說集》,封面是魯迅自己設計的。用一種藍色的“羅紗”呢紙,上端印一幅長方形德國圖案畫,有一希臘古裝女子,抱著豎琴在彈奏,背景是噴薄欲出的朝陽,遠方海天連接處,還有一只海鳥正向高天飛翔,顯示出一種朝氣蓬勃的氣象,也象征著本書要將域外文藝傳播到中國的雄心。書名“域外小說集”幾個字,是魯迅的同學陳師曾用篆字書寫的,與畫面上的豎琴和古裝女子相映成趣,也與書中的古奧譯筆相適應。這個封面設計得很好,應該能提起讀者的閱讀興趣,只是本書內容超前了一點,當時的大多數讀者還停留在傳奇故事里,所以此書銷路不佳。

“五四”以后,魯迅出書,更是常常自己設計封面,有時請別人設計,他自己也會提出要求。

《吶喊》的封面是他自己設計的,深紅的底色,上有一長方形黑塊,內用陰文寫出書名與作者名,端莊大方。《熱風》和《華蓋集》的封面也是他自己設計的,在紙張底色上印出書名,樸實無華——《華蓋集續編》則在《華蓋集》原封面的基礎上,斜蓋了一個“續編”的印章,也很別致。《彷徨》的封面則是青年畫家陶元慶設計的,以橙紅色作底,畫三個人坐在椅子上看落日,意味深長。魯迅看了很滿意,給畫家寫信道:“《彷徨》的書面實在非常有力,看了使人感動。”(1926年10月29日信)

魯迅從不請名家巨匠畫封面或題書名來抬高自己,以光門面,卻常請他所欣賞的青年書畫家執筆畫圖或題寫書名,做出一些好封面。他所看重的是藝術,而非名氣。有些畫家后來出了大名,那是另一回事。比如陳師曾,后來成為中國現代畫史上的重要人物,但魯迅請他寫《域外小說集》書名時,還是默默無聞,后來托他寫《會稽郡故書雜集》書衣時,雖已有名,但魯迅也只把他當老朋友看待。1916年6月22日日記中寫道:“上午銘伯先生來屬覓人書壽聯,攜到部捕陳師曾寫訖送去”,一個“捕”字,就寫出了他們的親密關系。

陶元慶是一位浙江來的青年畫家,剛到北京作畫,因許欽文的引見而認識魯迅。魯迅很欣賞他的畫風,評論道:“在那黯然埋藏著的作品中,卻滿顯出作者個人的主觀和情緒,尤可以看見他對于筆觸,色采和趣味,是怎樣的盡力與經心,而且,作者是夙擅中國畫的,于是固有的東方情調,又自然而然地從作品中滲出,融成特別的豐神了,然而又并不由于故意的。”(《〈陶元慶氏西洋繪畫展覽會目錄〉序》)所以常請他設計封面,或用他已成的畫來做封面。

魯迅最早是請他為自己正在翻譯的《苦悶的象征》作封面畫,陶元慶畫一披發半裸女子,以鮮紅的嘴唇舔一釵尖,構圖別致,魯迅欣然采用。后又用他畫著捏劍女子的《大紅袍》給許欽文的小說集《故鄉》做封面畫,效果很好,行家看了,甚為贊賞。接著又有《彷徨》封面之請。魯迅曾向畫家轉達一個學者的意見道:“這里有一個德國人,叫Ecke,是研究美學的,一個學生給他看《故鄉》和《彷徨》的封面,他說好的。《故鄉》是劍的地方很好,《彷徨》只是椅背和坐上的圓線,和全部的直線有些不調和。太陽畫得極好。”(1926年11月22日致陶元慶信)

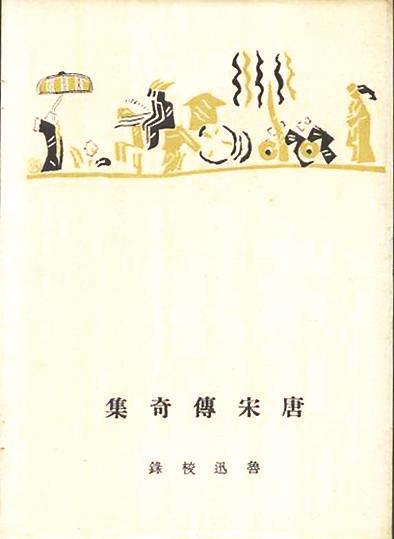

魯迅不但自己的作品常請陶元慶設計封面,《苦悶的象征》和《彷徨》之外,還有《墳》《朝花夕拾》《唐宋傳奇集》等,而且,他所編的書也常請陶元慶畫書面。1926年10月29日致陶元慶信中就說:“很有些人希望你給他畫一個書面,托我轉達,我因為不好意思貪得無厭的要求,所以都壓下了。但一面想,兄如可以畫,我自然也很希望。現在就都開列于下:……”,除了魯迅自己的著作《墳》之外,還開列了淦女士的小說《卷葹》,李霽野譯的安特來夫戲劇《黑假面人》,董秋芳譯的俄國小說《爭自由的波浪》,都是魯迅主編的《烏合叢書》和《未名叢刊》中的作品。信的最后,魯迅說:“一開就是這許多,實在連自己也覺得太多了。”但有時,還會為別的刊物向他求封面畫,如1926年7月27日信云:“《沈鐘》的大小,是和附上的這一張紙一樣。他們想于八月十日出版,不知道可以先給一畫否?”

二

魯迅對于封面設計,常有自己的要求,但他很尊重畫家的意見,并不固執己見。比如,《墳》的封面設計,魯迅原來的意思是“只要和‘墳’的意義絕無關系的裝飾就好”,但是陶元慶畫出來的封面,卻有兩座墳,將書名點出來了。魯迅看了,覺得很好,也就接受了。有時,他自己已經設計了封面,但畫家設計的更好,他就采用畫家的。如《朝花夕拾》的封面,他自己曾設計過一個,沒有圖飾,只有簡單的文字配置:“未名新刊/朝花夕拾十篇/魯迅/北京未名社印行/1927”,后陶元慶為他畫了一幅封面畫:畫面上一女子在花園中亭閣邊,手持一無花之枝而行過,頗有寓意。后來多次出版之《朝花夕拾》,用的就是這個封面畫。

因為尊重封面設計畫家的勞動,也為了書籍裝幀的美觀,魯迅很重視封面畫的印刷效果,常為印刷走樣而煩惱。如:1926年10月29日致李霽野信云:“《墳》的封面畫,自己想不出,今天寫信托陶元慶君去了,《黑假面人》的也一同托了他。近來我對于他有些難于開口,因為他所作的畫,有時竟印得不成樣子,這回《彷徨》在上海再版,顏色都不對了,這在他看來,就如別人將我們的文章改得不通一樣。”為了將封面畫印得好些,有時要另外托印。如:《苦悶的象征》在北新書局再版時,因北新的印刷條件不好,封面畫是另交財政部印刷局印的;《墳》是由未名社出版的,但封面畫卻托許欽文去另印,魯迅于1926年11月28日致韋素園信云:“這畫是三色的,他于印顏色版較有經驗,我想此畫即可托他與京華接洽,并校對。”而對一些年輕人不懂得尊重畫家的做法,也很有意見。如1926年11月22日致陶元慶信中說:“未名社以社的名義托畫,又須于幾日內畫成,我覺得實在不應該,他們是研究文藝的,應當知道這道理,而做出來的事還是這樣,真可嘆。”

陶元慶為魯迅作過很多封面畫,有時指定為某本書作畫,有時作好畫后,由魯迅根據實際情況進行調配。1926年初,陶元慶曾為《莽原》雜志作過一幅封面畫,仿漢魏碑刻上的畫像,十分古雅,但魯迅還有印刷成本上的考慮,所以回信說:“因為《莽原》書小價廉,用兩色版的面子是力所不及的。我想這一幅,用于講中國事情的書上最合宜。”“我想留作另外的書面之用”。(1926年2月27日致陶元慶信)次年,他所輯錄的《唐宋傳奇集》出版,就將此畫用在這本書的封面上,古色古香,與內容十分相配。1926年10月29日致陶元慶信中又說:“今天收到二十四日來信,知道又給我畫了書面,感謝之至。惟我臨走時,曾將一個武者小路作品的別的書面交給小峰,囑他制版印刷,作為《青年的夢》的封面。現在不知可已印成,如已印成,則你給我畫的那一個能否用于別的書上,請告訴我。”

魯迅與陶元慶合作得很好,可惜陶元慶英年早逝,在1929年37歲時就去世了。這之后,魯迅著作和所編刊物的封面,大都是他自己所設計。魯迅本來就有很高的設計才能,民國初年,當時的國徽就是他和許壽裳、錢稻孫一起設計的,上有龍鳳嘉禾,圖像簡質,寓意深遠;1917年蔡元培到北京大學就任校長之職,即請魯迅為北大設計校徽,魯迅將北大二字設計成一人背負二人之狀,購成三人成眾的意象,既有“脊梁”的象征,又有“啟蒙”的寓意。這個校徽,北大一直沿用至今。

三

魯迅封面設計的特點,也是象征與寓意并舉,重在給讀者以美的感受,并不直接將書的內容都顯示出來。而對于那些政治宣傳的畫面,則特別反感。1927年初,魯迅到廣州時,正是國民革命的熱潮之中,一切都呈現出革命的氣象。有一次,他偶然上街,偶然走進丁卜書店去,偶然看見一沓《這樣做》,便取了一本。這是一種期刊,封面上畫著一個騎馬的少年士兵。魯迅說:“我一向有一種偏見,凡書面上畫著這樣的兵士和手捏鐵鋤的農工的刊物,是不大去涉略的,因為我總疑心它是宣傳品。發抒自己的意見,結果弄成帶些宣傳氣味了的伊孛生等輩的作品,我看了倒并不發煩。但對于先有了‘宣傳’兩個大字的題目,然后發出議論來的文藝作品,卻總有些格格不入,那不能直吞下去的模樣,就和雒誦教訓文學的時候相同。”這一回,只是因為報上說這本期刊的出版,與他的南來有關,這才“再不怕書面上的騎馬的英雄,將它買來了”。(《怎么寫》)有些左翼青年,將馬克思的像也印在封面上,很為魯迅所反對。

魯迅自己的書籍封面,就從來不要這種宣傳味。有些直接抨擊現實政治的文章,結集成書后,用的也是很簡潔的封面,如《偽自由書》《準風月談》《花邊文學》,都是白底黑字或紅字書名,《花邊文學》則在書名外加一花邊,以寓書名之意而已。

另一方面,魯迅對商業性太重的封面設計,也不贊賞,如良友式的金碧輝煌。魯迅晚年曾為良友圖書公司編選《蘇聯版畫集》,當樣書送來時,他給責任編輯趙家璧回信道:“在中國現在的出版界情形之下,我以為印刷,裝訂,都要算優秀的。但書面的金碧輝煌,總不脫‘良友式’。不過這也不壞。”(1936年7月7日信)“金碧輝煌”顯得富貴氣,這是商家所追求的,也為世俗人所喜歡,但不是文化書籍所宜,所以魯迅不欣賞。但這次所用,也表示出對蘇聯版畫的珍重,在當時并不容易,所以他也接受了。

他自己編輯出版的畫集,封面設計都是很簡潔的。如《引玉集》,只是將畫家的名字排列在格子里;《凱綏·珂勒惠支版畫選集》用的是線裝法,在藍色封面上有一塊染點白紙,上寫書名并“一九三六年,上海三閒書屋印造”字樣;《北平箋譜》因為內容較多,是函裝,古色古香。他與許廣平的通信集《兩地書》,是他們的戀愛書信,但并無什么香艷的裝飾,封面上只有簡單的幾行字:“魯迅與景宋的通信/兩地書/上海青光書局印行/1933”,書脊上則寫“景宋:兩地書:魯迅”,當然,內容也只是談思想、談文化、談生活,并無卿卿我我、鴛鴦蝴蝶的情調。

總之,書籍是文化的載體,它與政治宣傳和商業操作都有所不同,應該以文化為尚。魯迅的封面設計,以審美為主,給讀者以美的愉悅,在審美中提升人們的精神境界,引導讀者去閱讀全書。

四

書籍裝幀當然不限于封面圖畫,它涉及整個書本的設計和版面的安排。

中國古代書籍比較珍貴,不但天地頭留得很寬,而且行距字距也大,印刷的紙張也好,閱讀起來很舒服;外國書籍的裝幀雖然與中國書不同,但好的書籍排版也很寬松,能引起讀書之樂。但民國以后的出版界,為了節約出版成本,往往排得密密麻麻,令人看得難受。魯迅對此曾大加批評,他在《忽然想到·二》里說:“我于書的形式上有一種偏見,就是在書的開頭和每個題目前后,總喜歡留些空白,所以付印的時候,一定明白地注明。但待排出寄來,卻大抵一篇一篇擠得很緊,并不依所注的辦。查看別的書,也一樣,多是行行擠得極緊的。”“較好的中國書和西洋書,每本前后總有一兩張空白的副頁,上下的天地頭也很寬。而近來中國的排印的新書則大抵沒有副頁,天地頭又都很短,想要寫上一點意見或別的什么,也無地可容,翻開書來,滿本是密密層層的黑字;加以油臭撲鼻,使人發生一種壓迫和窘促之感,不特很少‘讀書之樂’,且覺得仿佛人生已沒有‘余裕’,‘不留余地’了。”“或者也許以這樣的為質樸罷。但質樸是開始的‘陋’,精力彌滿,不惜物力的。現在的卻是復歸于陋,而質樸的精神已失,所以只能算窳敗,算墮落,也就是常談之所謂‘因陋就簡’。在這樣‘不留余地’空氣的圍繞里,人們的精神大抵要被擠小的。”他對于排版的好壞,不單作為一種技術性的問題來對待,而是把它看作國民精神的體現。推而廣之,這種窳敗的精神狀態,也體現在文章的敘述方式中。魯迅接著說:“外國的平易地講學術文藝的書,往往夾雜些閑話或笑談,使文章增添活氣,讀者感到格外的興趣,不易于疲倦。但中國的有些譯本,卻將這些刪去,單留下艱難的講學語,使他復近于教科書。這正如折花者,除盡枝葉,單留花朵,折花固然是折花,然而花枝的活氣卻滅盡了。人們到了失去余裕心,或不自覺地滿抱了不留余地心時,這民族的將來恐怕就可慮。上述的那兩樣,固然是比牛毛還細小的事,但究竟是時代精神表現之一端,所以也可以類推別樣。例如現在器具之輕薄草率(世間誤以為靈便),建筑之偷工減料,辦事之敷衍一時,不要‘好看’,不想‘持久’,就都是出于同一病源的。即再用這來類推更大的事,我以為也行。”

正因為對圖書的版式看得如此重要,所以在出書時,他常常自己設計字樣、版式,向出版者提出相應的要求。比如,《墳》是未名社出版的,當魯迅將《寫在墳后面》一文寄給韋素園時,曾在1926年11月13日信中附有一紙,專門說明此文之排版格式:

另頁起空半格 空一行↙↙↘↘

上空四格3寫在墳后面

空一行

5在聽到我的雜文已經印成一半的消息的時候,我曾經……結尾的樣子。作結——

空一行不知印本每行多少字,如30字則此四行上空6格,如36字,則空8格空一行

既希古以遺累,信簡禮而薄葬。

彼裘紱于何有,貽塵謗于后王。

嗟大戀之所存,故雖哲而不忘。

覽遺籍以慷慨,獻茲文而凄傷!

空一行

5一九二六,十一,十一,夜。下空四5魯 迅 下空八格

按:說明中的3和5,是指字號。

從這張附件中,我們可以看見魯迅對于版式考慮的細密,要求的嚴格。他有時還對書籍的用紙提出要求,特別是在印畫冊的時候。

魯迅從小就喜歡帶畫的書,所以從事寫作之后,也很注意書籍的插圖。他說:“書籍的插圖,原意是在裝飾書籍,增加讀者的興趣的,但那力量,能補助文字之所不及,所以也是一種宣傳畫。”(《“連環圖畫”辯護》)又說:“歡迎插圖是一向如此的,記得十九世紀末,繪圖的《聊齋志異》出版,許多人都買來看,非常高興的。而且有些孩子,還因為圖畫,才去看文章,所以我以為插圖不但有趣,且亦有益;不過出版家以為成本貴,不大贊成,所以近來很少插圖本。歷史演義(會文堂出版的)頗注意于此,幫他銷路不少,然而我們的‘新文學家’不留心。”(1935年5月22日致孟十還信)

為了推廣書籍插圖,魯迅引進外國的插圖畫冊不少。《藝苑朝華》擬出書目中,就有好幾冊是插圖集,如《法國插圖選集》《英國插圖選集》《俄國插圖選集》,這幾本雖因經濟原因而未出,但已出的《蕗谷虹兒畫選》是配詩畫,也是一種插圖;而《比亞茲萊畫選》則是插圖選。魯迅出這兩本書,雖然意在揭露葉靈鳳,但他對畫家本身的藝術成就,還是肯定的。如說:“視為一個純然的裝飾藝術家,比亞茲萊是無匹的。”此后出版的《梅斐爾德木刻士敏土之圖》和《死魂靈百圖》也都是小說插圖。他還建議鄭振鐸編印明代小說傳奇插圖,也是為了推廣插圖創作。

在出版《朝花夕拾》時,為了給《后記》找插圖,魯迅曾托了很多人搜集資料,從中分別錄出《曹娥投江尋父屍》圖二幅、老萊子三種、十殿閻羅圖像及活無常死有分像,而書中的活無常與魯迅記憶中的不一樣,他就自己動手畫了一張,倒是比錄下來的鬼物更活潑。他在出版《毀滅》和《鐵流》時,盡量搜尋名家的插圖來相配,如《毀滅》就配了六幅插圖及一幅三色版的作者畫像;《鐵流》則配有地圖、作者照片和三色版畫像各一幅、筆跡一幅、書中主角照相兩幅、三色版《鐵流圖》一幅。魯迅聽說版畫大家Piskarev曾為《鐵流》做插圖,就要譯者曹靖華去找,好不容易終于找到,譯本卻已經印好、訂成,魯迅另外編成《〈鐵流〉圖》,準備與小說譯本相配發行,可惜毀于“一·二八”戰火。

五

魯迅在印書上還有一個癖好,就是喜歡毛邊本,且自稱為“毛邊黨”。他第一本自己出版的書《域外小說集》,就是毛邊的。《略例》第二條中說:“裝釘均從新式,三面任其本然,不施切削;故雖翻閱數次絕無污染。”后來在北新書局出書,也特地囑咐李小峰,他的書要印毛邊本。但推行了幾時,卻行不通。魯迅說,送給他的樣書,的確是毛邊的,但到書店一看,卻都切得光光的,毫無毛氣。

為什么李小峰要陽奉陰違呢?因為讀者不適應。

毛邊本是給愛書人看的,慢慢地讀一頁,裁一頁,頗得讀書之樂。而且,書籍翻閱得多了,必然留有手印汗漬,毛邊本讀完再切邊,就干干凈凈,如同新買的一般。但現時代生活節奏愈來愈快,能夠這樣享受讀書之樂的人并不多。大多數人總是匆匆翻讀,耐不住裁呀切呀的麻煩事。毛邊本不能通行,也是市場需要的原因所決定。魯迅后來也無法堅持了。但天地頭留得寬,文字排得較松,卻是堅持下來的。不過這也只限于魯迅自己的著作,其他著作,還是照商業規律辦事,后來更有行政命令的介入,不是讀書人所能管得了的。

但既然書籍裝幀是文化領域之事,總得要按審美的要求辦事,何況它還反映著國民精神呢!