阿莫多瓦的關(guān)鍵詞:女性,色彩,邊緣,離奇

來源:北京青年報 | 梅生 2018年05月04日09:35

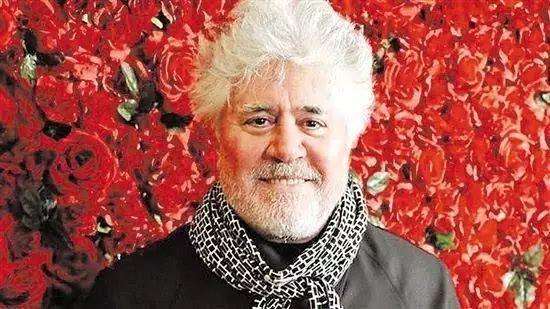

第八屆北京國際電影節(jié)“焦點影人”佩德羅·阿莫多瓦單元,展映了這位從影近40年,創(chuàng)作視角始終圍繞馬德里展開的西班牙著名導演的七部編導合一的代表作。從1988年的《崩潰邊緣的女人》到1999年的《關(guān)于我母親的一切》再到2011年的《吾棲之膚》,七部影片作為他創(chuàng)作力成熟而旺盛時期的產(chǎn)物,為他贏得過奧斯卡最佳外語片、戛納電影節(jié)最佳導演、威尼斯電影節(jié)最佳編劇等諸多榮譽,此次集中亮相“承上啟下”地見證了他電影風格的靈活多變與敘事技巧的漸趨嫻熟。

1980年以電影長片《烈女傳》正式出道的阿莫多瓦,擅于把多種類型片的特質(zhì)共冶一爐。他的電影以女性的命運、繽紛的色彩、邊緣的人群、離奇的情節(jié)而聞名于世。他的作品中,女性和圍繞在她們身邊的性別及性向多元的人們,向觀眾展示的雖然多是破碎的生活,卻總帶有一層明亮的世俗基調(diào)。傳統(tǒng)意義上,家庭的分崩離析并不具備一舉毀滅的能力,卻令他鏡頭下的主人公們命途坎坷甚至滑向深淵,更讓他們紛紛化為游蕩人間的“墮落天使”,用超然于常人的純粹與渴望,拿眼淚浸泡的傷痛與達觀,希冀擁抱外形奇特、內(nèi)在熾熱的全新家庭。

重組家庭當然意味著風險。阿莫多瓦電影中的人物可以在性別、身份、宗教及欲望禁忌面前暢通無阻,可是誰也不敢擔保愛情的紅燈能否適時地轉(zhuǎn)換顏色,變作家庭的綠燈。縱觀他以家庭為最終指向的20部電影,派生出多與寡兩支:《我為什么命該如此》《捆著我綁著我》《關(guān)于我母親的一切》《回歸》等留下動人的尾聲;《斗牛士》《欲望法則》《不良教育》《吾棲之膚》則被死神收編。

《關(guān)于我母親的一切》

沒上過電影學院的大導演

1949年出生于西班牙拉曼恰某個普通農(nóng)民家庭的阿莫多瓦,從小就對父母希望他將來成為一名牧師的心愿不感興趣。他10歲左右便癡迷電影,12歲時看完理查德·布魯克斯的電影《熱鐵皮屋頂上的貓》,就認定自己此生都會是離上帝很遠的虛無主義者。中學畢業(yè)后,他獨闖馬德里,原本計劃就讀電影學院,可是佛朗哥政權(quán)對電影學院的關(guān)閉打破了他的夢想。

不過得益于馬德里上世紀60年代末期方興未艾的地下藝術(shù)運動,以及從好萊塢大師比利·懷德、希區(qū)柯克等人的影片、風靡全球的“波普藝術(shù)”中汲取的豐富營養(yǎng),阿莫多瓦的電影之夢以自學的方式得以延續(xù)。兩部波普感十足的電影,1957年由斯坦利·多南執(zhí)導、奧黛麗·赫本主演的歌舞片《甜姐兒》和1966年由威廉姆·克萊因編導的時裝片《你是誰,波莉·瑪古?》,正是阿莫多瓦早期電影色彩運用與片頭設(shè)計的靈感寶庫。

為了能有一份穩(wěn)定收入,當時他白天在國家電信公司上班并一干就是12年,以保障自己以及后來也來馬德里發(fā)展的弟弟阿古斯丁·阿莫多瓦的基本生活(兩兄弟1987年成立了“欲望無限”電影制作公司,阿古斯丁成為他電影的專職制作人);晚上則和一幫從事戲劇、音樂、文學、繪畫的朋友,比如早期作品中的御用女主角卡門·毛拉,用一臺超8毫米攝像機將他頭腦中的故事轉(zhuǎn)化為簡陋的影像。他逐漸成為了“馬德里新浪潮”藝術(shù)運動電影支脈的旗手。《烈女傳》誕生之前,他已有拍攝一部長作和若干短片的經(jīng)驗。

癡男怨女兵分兩路

《烈女傳》

《烈女傳》幾乎是對佛朗哥政權(quán)1975年倒臺前后馬德里民眾身體解放及情感需求的如實記錄。昔日無法宣泄欲望的男男女女借助露骨的服裝、帶有暗示的地下?lián)u滾樂、施虐受虐等糾葛,將身體與情感的釋放一股腦拋撒在銀幕上。而將該片與1982年公映的,同樣拿及時行樂為主題的《激情迷宮》并置來看,阿莫多瓦后期電影里有關(guān)身份迷失與尋找的拿手戲已具雛形。

渴望一份真感情的各路“準情癡”粉墨登場,他們不為亂花迷亂雙眼,試圖與心儀的對象建構(gòu)“家庭紐帶”,不過并非皆能如愿以償。《烈女傳》中地下樂隊的成員邦下定決心要與被丈夫摧殘的同性女友路西長相廝守,后者卻只把她當作嘗試新鮮情感的對象;《激情迷宮》里某國皇子遇見同樣混跡地下音樂場的西莉亞后,變成標準直男,后者也一改浪蕩女的做派,兩人帶著幼年時便有過的情感交集,躲過其他人的政治綁架與情感追殺,在逃離馬德里的飛機上,開啟了情感關(guān)系。

自此之后,阿莫多瓦電影中形形色色的“癡情種”就兵分兩路,在期望創(chuàng)建怪異而溫情,或成或敗的家庭關(guān)系上愈行愈遠。1983年的《黑暗的習慣》中,修道院的院長愛上了前來戒毒的女歌手,經(jīng)過一番無望的掙扎,她只能與唯一留在破敗修道院里的修女和一只老虎結(jié)為新的“家庭”。1989年的《捆著我綁著我》中,孤兒里奇剛從精神病院走出,便將目標對準與他有過一次肌膚之親的女星瑪麗娜,捆綁式的偏執(zhí)求愛方式,換回的竟是他與瑪麗娜及其姐姐成為一家人。1991年的《情迷高跟鞋》里,在法官、變裝歌手等多重身份之間來回切換的男主角對一輩子活在強勢母親貝吉陰影中的蕾貝嘉強行征服,是在他假扮貝吉之時,因而他與蕾貝嘉的最終結(jié)合,可視作貝吉、蕾貝嘉母女情感的變相重建。2002年的《對她說》,男護工貝尼諾的一腔柔情化作對昏迷不醒的年輕芭蕾舞者阿里西亞的悉心照料,但與她組建小家庭的夢想?yún)s只能由在劇場認識、在醫(yī)院相熟,與他經(jīng)歷近似的作家馬爾科代為完成。

奮力自救才能逃出汪洋

《捆著我綁著我》

對于自己創(chuàng)造的人物,阿莫多瓦數(shù)十年來態(tài)度始終如一:不站在任何立場給予道德評判。如果人物生活中遭遇情感難題,讓他們用看似異端的行為自行解決是他開出的唯一藥方,但是否有效則要聽天由命。類似《激情迷宮》中心理醫(yī)師的角色,就早早證明了精神分析在他的電影中無效。而作為上帝的使者,《黑暗的習慣》里一眾修女各自陷入泥淖不能自拔,遑論拯救世人。2004年《不良教育》中的神父,把罪惡的黑手伸向男孩,造成了他一生的悲劇。

當宗教也變成服務掌權(quán)者個人私欲的工具、造就畸零人困苦的根源,阿莫多瓦影片中身陷情感深海飽受折磨的角色能抓住的救生圈就只有自身了。這似乎也是理所當然,個體的差異使得難題千差萬別,標準文書式的答疑解惑,有時還不及一碗心靈雞湯。同是因男人生出的痛苦,《崩潰邊緣的女人》佩芭是因情人的缺席,《捆著我綁著我》的瑪麗娜是因里奇始終如影相隨,1995年的《我的秘密之花》中暢銷小說作家萊奧則是因丈夫的時隱時現(xiàn)。而化解痛苦的方式,佩芭是不再需要情人的柔情蜜意,瑪麗娜是成功接收了里奇釋放的烈焰燃情,萊奧則是與懂她的書評編輯展開一段嶄新的戀情。

奮力自救才能重獲新生,否則構(gòu)筑新型情感或者說家庭關(guān)系的夢想,就只能被情欲汪洋吞沒。1983年的《斗牛士》,退役的斗牛士和他的忠實女粉絲在頂峰體驗時殺死彼此;1986年的《欲望法則》,富家公子以自戕捍衛(wèi)自己制定的情欲律法;《不良教育》中被神父“辣手摧花”的男孩長大后含恨而死;《吾棲之膚》里的醫(yī)生為間接害死女兒的男孩文森特實施變性手術(shù),當文森特蛻變?yōu)獒t(yī)生亡妻的“宿體”之時,舉槍將他獵殺。

廣義的“母親”是心靈的歸宿

《吾棲之膚》

《吾棲之膚》里,文森特鍥而不舍要從醫(yī)生為他(她)創(chuàng)建的“新家”逃脫,是因母親一直在家中等他歸來,如今的女兒身雖然更改了家庭成員的構(gòu)造,但家的本質(zhì)含義并沒改變。刨除《斗牛士》中刻意設(shè)置的觀念開放與保守的兩位母親,阿莫多瓦電影最為穩(wěn)定也最為感人的主題變奏,是母親的重要性以及與心靈家園的連為一體。同時,母親與喪失尊嚴或干脆缺席的父親構(gòu)成了強烈對比。

《我的秘密之花》里把游走在死神邊緣的萊奧拉回人間的,是母親以留言形式打來的一通嘮叨電話,而身心疲倦時與母親一道回鄉(xiāng)下老家看看,更成為萊奧補充能量的方式。2006年的《回歸》,母親甚至“死而復生”,與兩個女兒尤其是小女兒再續(xù)未竟的母女情緣。

追溯原因,大概是阿莫多瓦的父親在他年少時便因病去世,家庭的重擔幾乎全部落在母親身上,加上親身經(jīng)歷宗教意義上的“父親”神父多次對他的行為不軌。這讓阿莫多瓦在影片里時不時會消解父親傳統(tǒng)意義上的權(quán)力,還用一部《不良教育》揭示了“父親”的罪行。同理,他除了讓母親在多部電影里充當關(guān)鍵性的支撐,還專門拍攝了《我為什么命該如此》《關(guān)于我母親的一切》《回歸》等影片來謳歌母親的偉大。

1984年的《我為什么命該如此》中,為一家老小操碎了心的格羅里亞不為婆婆理解、不被丈夫所愛,但可堪告慰的是,她失手殺死丈夫之后,警察并沒找到治罪的證據(jù),兩個兒子也在一夜之間長大成熟,學會體恤她。《關(guān)于我母親的一切》中,瑪努埃拉痛失愛子之后,明知丈夫已經(jīng)變成性別模糊的“孤魂野鬼”,仍然按照兒子的遺愿踏上尋夫的旅程,最終與“人鬼不分”的丈夫和修女生下的男嬰結(jié)成“母子”,而男嬰從修女體內(nèi)攜帶的艾滋病毒也在兩年之后不治而愈,這顯然是阿莫多瓦有意送給瑪努埃拉的美妙禮物。

甚或,2016年的《胡麗葉塔》,盡管缺少不告而別的女兒的互動,作為母親的胡麗葉塔仍然堅持施予母愛多年。《情迷高跟鞋》中,即使是自私的母親貝吉也用主動替女兒承擔罪行來掃除兩人之間的情感屏障。

阿莫多瓦的電影中,做母親的權(quán)利并非女性專有,更不以是否孕育過生命來評判女性有無做母親的資格。收養(yǎng)了一個10歲女孩的變性人蒂諾(《欲望法則》),讓里奇變作溫順孩子的瑪麗娜(《捆著我綁著我》),救了攝影師拉蒙兩次生命的基卡(《基卡》),貼心照顧失語老導演生活起居的朱迪特(《破碎的擁抱》),都是母親。