塞爾瑪· 拉格洛夫《尤斯塔·貝林的薩迦》:想象的巨蜂飛舞在蘆汶長湖

來源:文藝報 | 王曄 2017年12月11日07:12

塞爾瑪· 拉格洛夫

緣起——一群迷途的蜂

從前有一則薩迦,經過許多人的卓越創造,只差一個流暢的書寫便好傳遍大地。那是一群故事,一群未成形的歷險之云,像一群迷途的蜂,不知在哪里能找到把它們收進蜂巢的人,最后,它來到了一座叫莫爾巴卡的莊園。一個孩子長在那里,聽到了故事,漸漸充滿書寫的渴望。在《關于一則薩迦的薩迦》中,瑞典作家塞爾瑪· 拉格洛夫(1858-1940)這樣談到她的處女作、長篇小說《尤斯塔·貝林的薩迦》的創作緣起。

塞爾瑪· 拉格洛夫1909年獲得諾貝爾文學獎,是世界上第一位獲此殊榮的女作家。她出生在瑞典中西部的韋姆蘭省莫爾巴卡莊園,這地方在她的處女作中成了利里亞克羅納的秀美家園。

拉格洛夫是五個孩子中的老四。父親埃瑞克·拉格洛夫中尉于1852年繼承莊園, 母親露伊斯來自富商家庭,日子原本寬裕。19世紀60年代初,作為當地經濟基礎的農業和鐵業受到嚴重沖擊,拉格洛夫家的日子也艱難起來。

從小,拉格洛夫就愛聽祖母講故事,包括英、法文在內的早期教育來自家庭教師。她3歲時因罹患腿疾而跛腳,這對身心是不小的苦痛,惟一的好處是讓她有機會離開閉塞鄉間,外出治療,看到更大的世界。她甚至認為,殘疾使自己不至走上姊妹們走的不幸婚姻路。她從未把婚姻看得多重。1881年,她更是違抗父親的意愿,到斯德哥爾摩接受師范課程的教育。不久,在南方的一座小城當上教師。

拉格洛夫所謂的故事經多人加工、幾近完成,完整的民間傳說或一星半點的閑談在她的腦子里留下了印跡。有一種精神盤桓在韋姆蘭大地,期待被表達。它來自先輩,是過去;連接著“我們”,是現在,甚至可以關聯到后世的孩子們,是將來。然而,認識那熟悉的故土之魅力有時需要距離,而城市的擁擠人群未必不能給人認識遙遠故鄉那壯麗山河的契機。

1881年的一個秋日,拉格洛夫走在斯德哥爾摩的街上。她剛聽完一場文學史講座,其中談到貝爾曼和魯內貝里。她琢磨著兩位作家及其詩歌中的人物,一個聲音出現了:“我自己生活過的韋姆蘭并不亞于他倆所描寫的對象啊——只要我能學會處理。”這時,她腳下的地面開始搖晃,那條路似乎朝著天空揚起又落下,她不得不停下腳步站了好一會兒,路才歸于穩定。道路揚起又落下的體驗或為真實或為文學渲染,卻十分接近她后來處女作的楔子里,牧師尤斯塔·貝林站在布道臺上獲得的、教堂穹頂上升而地面下沉的體驗——可以說都是靈感降臨的體驗吧。

文學講座里提到的貝爾曼是瑞典民族詩人,魯內貝里則是芬蘭民族詩人和瑞典語詩人,史詩《斯托少尉的傳奇》的作者。該史詩受19世紀初民族浪漫主義影響,以1808至1809年里瑞典與俄羅斯之間發生的芬蘭戰爭為背景,描述了一群軍人為祖國奮戰的英勇故事。經過那場戰爭,瑞典失去了東部大片領土,史詩的基調里有難以掩飾的戰敗苦澀。這也是拉格洛夫父親十分鐘愛的一部作品。

從街頭突遇靈感,到小說真正寫出,還要耽擱好些年。因為拉格洛夫不久便當上教師,工作忙碌;但或許更因為在她的內心,作品體裁還未定型。她先嘗試史詩體;轉而借鑒戲劇形式,圣誕夜一章曾是劇本的第一幕;最后,她用平和而現實的散文風來寫小說。1885年,拉格洛夫的父親去世。5年后,莊園難以為繼,不得不出售。拉格洛夫回家看老宅最后一眼、深受觸動——不能再等了!她心中忐忑,認為自己不可能寫出什么杰作,而只一部多半會讓人笑話的書,但還是要寫,“以便拯救她還能從家中拯救出的:那些親愛的古老故事,那些無憂的日子和歡樂的平和,以及那美麗的風光——它有著修長的湖泊和變幻出不同藍色的山巒。”

拉格洛夫大約需要從詩歌模式中解放,以便找到能承載故事和想象,適應她的文學時空的形式。她也需要一個更大刺激,父親的離世和家園的喪失重重地推了她一把。她以前所未有的快速度,寫成一章又一章。不用韻文,而是用散文來書寫,卻仍可看到魯內貝里的史詩的啟發。民族浪漫主義及喪失故土的悲戚感,正契合丟失了故園并緬懷逝去之往昔的作家之心。史詩的氣象在,韻文的余音也在。小說糅合了詩歌、散文詩、散文、戲劇和小說等筆法,不是預設和刻意的,是天時、地利與人和。因為水到渠成,所以自然流暢、自成一體,也無從復制,甚至連作家本人也不能。

1890年春,恰逢婦女周報《伊頓》舉辦小說有獎征文,拉格洛夫在寫好的內容中并不自信地挑出幾章應征,意外獲獎。繼而得到友人資助,暫停教師工作,專心把故事寫完。1891年,拉格洛夫借長篇小說《尤斯塔·貝林的薩迦》登上文壇。

薩迦——上帝的風暴

這部小說描繪了19世紀20年代,韋姆蘭蘆汶長湖(現實中叫"Fryken")兩岸的人物和事件。楔子兩章,正文三十六章,都是相對獨立的小故事,也和其他章節有某種聯系。 出場人物繁多,推動情節發展的關鍵人物有三位:被革職的英俊牧師尤斯塔· 貝林,有權勢的少校夫人以及據說和魔鬼做交易的廠主辛特拉姆。拉格洛夫曾指出,故事歷時一年,春天是冰雪消融的季節,夏天充滿小田園詩,秋天是大革命,圣誕是一切的重建。確實,故事編織了從前一年圣誕夜到第二年圣誕夜,上帝風暴席卷蘆汶長湖的一年。

年輕的牧師尤斯塔·貝林不堪生活和工作的沉重而酗酒并被革職。躺在雪地里自殺的他,被有權勢的埃克比的少校夫人救下,成了夫人供養的俠士中的一員。圣誕夜,12名俠士從魔鬼口中得知,少校夫人每年向魔鬼提供一名俠士的靈魂,魔鬼則保證她對埃克比莊園和七座鐵廠的控制權。魔鬼由邪惡的廠主辛特拉姆裝扮,可辛特拉姆認為自己和魔鬼沒多少本質的差別。俠士們一面對“魔鬼”的話將信將疑,一面對恩人少校夫人有了強烈憤怒,終于和“魔鬼”簽約:俠士將管理埃克比和鐵廠一年,行為得像個俠士,不然,他們的靈魂在一年后會被魔鬼一并取走。次日少校夫人擺開圣誕宴,俠士克里斯蒂安上尉將松雞誤認作烏鴉,激憤地把“烏鴉”扔上墻,當眾說起夫人與人私通的舊事。少校夫人被少校逐出家門,成了乞丐。少校搬回原來的莊園,把埃克比和七個鐵廠扔給俠士代理。魔鬼協議似乎真生效了。

少校夫人臨走時斷言,一場上帝的風暴就要席卷所有人和整個大地。在接下來的一年,這片大地上貧窮、疾病、死亡、洪水、干旱和火災肆虐,父女反目、夫妻離散、情侶分別,就連俠士的享樂也蒙上末日悲哀。男女間愛的點燃與熄滅,騎士對榮譽的捍衛,朝圣者的義舉等波瀾迭起。光明與黑暗較量,效力于黑暗的是邪惡的辛特拉姆,致力于光明的是為上帝千年王國的早日到來而努力的人們。最終,辛特拉姆在獄中死去。少校被豢養的熊咬傷而死。上帝的風暴平息,大地在眾人的協同勞作下日趨和美。俠士派人接少校夫人回到埃克比,因肺炎而奄奄一息的她和俠士達成諒解。臨終,少校夫人打算把埃克比贈給俠士,遭到尤斯塔·貝林拒絕,他不希望俠士因財富而懶散并自棄。俠士們都將離開埃克比,而尤斯塔·貝林打算成為鄉間琴師和自給自足的農人。

小說中描述的湖泊山川和一些人物都有原型,但拉格洛夫描述的不僅是寫實主義的自然和文化景觀,更是根植于自然、記憶、傳說和想象的文學景觀。她的抱負在于提煉一種精神,如小說中所言:“……我夢中的湖,在它的岸邊,我看見過諸神漫步,而從湖心深處,我的魔法城堡升起。”

莊園的傳說,即便今日在瑞典鄉間也在繼續,地廣人稀而老年化嚴重的鄉村里,在這樣的談論中透露著不滅的意志。談論或為留住,就像拉格洛夫對那些傳說的再創作是為留住,留住往昔的時代、人們、夢想和精神。她以精神和夢想為貴,那些人物和莊園的靈魂借助文字可以走得更遠。拉格洛夫在小說結尾欣慰地表示:“也許這會讓你們滿意,讓你們的名字和那熱愛的邸宅一起再次回響?愿所有屬于你們的生命的輝煌重新落在你們生活過的這片地方!博宜還矗立著,比雍納還矗立著,埃克比還在蘆汶湖畔,被激流和湖泊、被園子和微笑的森林草地美好地環繞。站在寬大的陽臺上,傳奇就會圍繞人們飛舞,像夏天的蜂。”

浪漫還是現實,往昔還是現代?

這部作品問世后未引起轟動,毀譽參半。有人嘆作者為天才,是在漫長而無趣的文學寒冬后突然冒出的春意,突然響起的新詩人的啼唱,作品想象絕妙,充滿動感和變化——這個作家有能力描繪世上的一切。有人則認為內容空洞,難以理解。大作家雅爾瑪爾·瑟德爾貝里在不否認作者才華的同時,也認為故事不可信。在致友人的信中,拉格洛夫寫道:“現在,既然我已在那里,驚詫了世界,被書寫于瑞典所有報紙紙端,忽而被看作天才,忽而被視為瘋子,我覺得我可以自由呼吸了……他們現在總算知道我是誰……”越來越多的人注意到這部作品,丹麥批評家喬治· 布蘭迪斯一眼看出作家的才華,也建議她走出韋姆蘭,到更大的世界里去。

本來, 拉格洛夫用正文第四章小標題“尤斯塔·貝林,那個詩人”作書名。出版社擔心銷路,啟用“薩迦”一詞,副題為“一個來自古老的韋姆蘭的故事”。以為如此,對“薩迦”這一冰島文學形式了然于心的瑞典人,從第一眼就能期待一些離奇故事;而讀者將是故事發生地韋姆蘭省的人們。

給小說貼上“薩迦”的標簽并無不妥。從插著自制的翅膀在天上飛,到舉起裝銀彈的槍瞄準天上的大熊座,進而準確射中一頭大熊,作品中確實穿插了很多離奇事。瑞典的權威文學評論家奧斯卡·萊文汀詫異于書中的奇異想象,不無偏見地驚呼:拉格洛夫小姐,一位“小小的女教師”,從未離開瑞典,獨自生活在一個被遺忘和掩藏的神秘里。她吸收了故鄉盛行的神秘,這一切得以讓詩篇豐富而自然地流出。

正如萊文汀所言,韋姆蘭是浪漫的土地,孕育了拉格洛夫筆下的浪漫人物,也孕育了曾活躍在故事發生的浪漫年代的,瑞典文學史上的詩歌大家和瑞典學院院士埃塞雅斯· 泰格納以及埃瑞克· 古斯塔夫· 蓋雅。和拉格洛夫同時的天才詩人古斯塔夫·福樓丁則與拉格洛夫有一面之緣,被她看作“一個水精靈碰巧跑到了人的生命里” 。福樓丁說過:“拉格洛夫的韋姆蘭是美妙地夸張、凝練了的韋姆蘭。”的確,在作品中,有湖泊、河流、高山、深谷、 沉郁的森林和富裕的莊園,它不是對童年記憶的機械復述,而是背負了自然和文化的集體記憶的、個性和天才的創作。

對作品爭議的焦點是故事是否可信、合理。

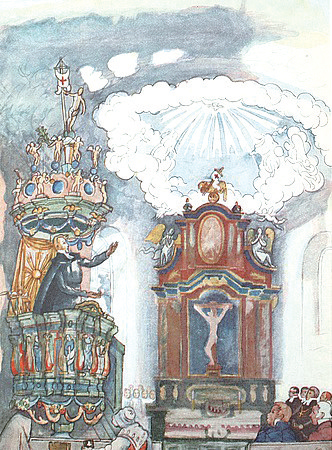

《尤斯塔·貝林的薩迦》瑞典文版插圖

斯特林堡的《紅房間》在1879年于瑞典風靡一時。犀利而沉著的現代主義筆觸日益舉足輕重。拉格洛夫的這則薩迦和當時的現實主義文風卻有很大出入,對其可信度疑問的關鍵不在于小說和薩迦的掛鉤,而在于作家十分留戀的后浪漫主義及無法放棄的理想主義精神與當時的時代已有距離。但這些精神對于作家想用筆墨留住的時代、以及那個時代的英雄和女性來說,卻是最重要的特質。那群人中惟一相對現實和現代的是瑪瑞安:自我一度不完整,總有另一個“我”,冷眼把自己的言行舉止看成對活著的“表演”。然而,“我”十分仰慕過去那些有激情、能夠奮不顧身的人們,并感嘆,再也遇不到那樣的人了。拉格洛夫把現實浸泡在傳說和神話里,那些未必真實的傳說有了賴以復活的現實基礎,現實則有了不只局限于眼下的飛翔之翅。無論書寫的是傳奇還是現實,都給人以神圣體驗。小說結尾關于蜂入巢的譬喻,對想象和現實的關系做了頗具先見之明的開放式回應:“想象的巨蜂已圍繞我們轉了年年月月,要想鉆進現實的蜂巢里,可得看仔細了。”

在作品里,往昔和當下、傳說和真實水乳交融。講述往昔人物事件的同時,不時穿插“我”在“今日”和“此刻”的實景實情,讓現實和歷史對接。更重要的是,作家把當前鐵礦和農業的蕭條、底層人民的暴動寫到過去的年月中,還融入引發討論的社會熱點問題,如女性、婚姻、階級、宗教等,表現的沖突是現代和現實的。比如,幾個美麗女性提示了不同狀況,安娜代表婚姻中的經濟問題;瑪瑞安揭示著名譽;在伯爵夫人的婚姻中,顯示了從作為妻子的家長和監護人的丈夫,到與妻子并肩行走、關系友愛的丈夫的變化。對于女子而言,愛上一名男子可能意味著對家長制的反叛,而尤斯塔·貝林成了瑪瑞安她們和父權沖突爆發的催化劑。家長制體現在父女間,也在夫妻間,如瑪瑞安的父母及年輕的伯爵夫婦……不過,拉格洛夫賦予女性的不只是覺醒或犧牲,還有另一種可能性:“永恒女性自如常,接引我們向上。”無論是和他相愛過的女性,還是母親一般的少校夫人,都幫助尤斯塔·貝林走上成人之路。

拉格洛夫說是要為后代孩子描繪往昔人物的事跡,但在過去事件中翻滾的也有當下的時代風云。在一定程度上,她把作品弄成了在“過去的薩迦”喬裝下的“現實小說”。傳說、想象和寫實交織,現實和真實并未在龐大的想象藝術品中迷失,而成了敘述的前提和想象的基石。人們以為遠走了的一切,在她筆下復活并發出異彩,不管她描繪的從表面看是什么,她在摩登或過時之外攫取的都是生活和人性的邏輯。不是純粹的薩迦或小說,也不單是浪漫主義或現實主義——難怪有人說,《尤斯塔·貝林的薩迦》是拉格洛夫的獨門絕活,它不一定完美,但這一具有特殊形式和內容的作品,甚至連作家本人也不能復制。 百年后并不孤獨的魔幻現實主義,或許也還要眺望拉格洛夫的背影,感嘆先鞭更有早行人。 “薩迦”一詞日后多少成了拉格洛夫的一個標簽;而后來由于《尼爾斯騎鵝旅行記》,不少國家的人們又給她貼上童話作家的標簽。她遠不只是童話作家,只不過,她的書寫充滿童話和傳奇色彩,而神話的閃光和現實的鋒芒交相輝映。

在歐洲的文學蒼穹下

冰島的薩迦不是小說的惟一源泉,甚至瑞典的貝爾曼和芬蘭的魯內貝里也不是。從這部小說里能看到歐洲文學和藝術對作家多方面的影響。拉格洛夫浸淫于歐洲文學傳統,在莊園圖書室里閱讀了不少文學著作。早就有研究指出這部處女作和歌德的《浮士德》的聯系。浮士德和魔鬼的交易自不必提,更重要的是浮士德的那句話:“永恒女性自如常,接引我們向上。”這部著作中也能看到安徒生和易卜生作品的啟發,看到流浪漢文學和騎士文學的影響,看到塞萬提斯《堂吉訶德》的影子。另一個養料是《圣經》。作為教師,拉格洛夫的授課科目之一便是《圣經》,而一出生就被灌輸了新教信仰的她,對《圣經》耳熟能詳,能把《圣經》典故和自己的故事無縫對接。她也熟悉希臘、羅馬和北歐神話,作品中諸神都在,包括12位俠士,普通衣著下也無法掩藏內在的神采。

另一方面,這部小說也滋養了很多文學大家,托馬斯·曼曾饒有興致地閱讀這部薩迦。拉格洛夫曾向當時已移居意大利的瑞典前輩作家安·夏洛特·萊芙勒討教寫作經驗,對方在1892年讀到作品,盛贊其中的詩意、力量與獨特,鼓勵拉格洛夫將其改編為戲劇。拉格洛夫也影響了大批之后的北歐作家,包括《走出非洲》的作者卡倫· 布里克森,甚至今日的瑞典學院院士、作家夏斯汀·埃克曼等,埃克曼在自然中尋求永恒性,和拉格洛夫對浪漫與理想的眷戀如出一轍。

不過時的訊息

韋姆蘭這片土地上,幾無一人生活順暢,變故會發生在瞬息之間。熊、狼、天花、大水、干旱等是自然和生活中危險和不幸的象征。面對生的疾苦,眾人以酒澆灌,我怎能獨醒——這一度是牧師尤斯塔的說詞。

和連綿的苦難對應的是瞬間的快樂。在故事開始的圣誕夜,尤斯塔·貝林便贊美12個俠士是12位神,將他們定性為讓韋姆蘭的喜悅永葆生命力的一群人,因為他們深知讓心遠離金子,讓手遠離工作。假如他們不存在,那么“舞蹈將死,夏天將死,玫瑰將死,紙牌將死,歌曲將死,這被祝福的土地會一無所有,除了鐵和工廠主”。他們有蝴蝶的本能,在夏天結束前就能預感死亡的來臨。蝴蝶、玫瑰、紙牌、舞蹈、音樂和夏天都指代瞬時的享受。俠士們重視快樂和領悟,與之對應的是功利和瑣屑的庸常。最終尤斯塔·貝林意識到,生活的第一職責是勇氣和快樂。他得出結論:“一個男人得承受生活提供的一切,帶著內心的勇氣和唇邊的笑容;生活是殘酷的,自然是殘酷的;可這兩者都能生成勇氣和快樂,作為對抗艱難的平衡物,否則,誰也不能承受生活。”這樣的快樂觀和生活態度,令先前的瞬時享樂觀得到升華。

同時代的男評論家認為拉格洛夫保有了孩子的眼睛和心靈,獨特也不免幼稚;還稱她是有脾氣和原則的老小姐。然而,孩童似的眼眸和心靈比成人的更明澈、更富于創造力。惟其有了這樣的眼和心,才可在薩迦的世界自由進出,直抵靈魂。這是看世界的一種特別切入點和層面,既精準又充滿最天然的情緒。

老小姐的原則和脾氣大約和拉格洛夫體現的道德感有關。瑞典文學教授艾芭·維特-布拉特斯特羅姆幾年前提及,拉格洛夫的作品似不如斯特林堡及瑟德爾貝里的更稱得上是鮮活的經典。她歸因為后兩者主要是寫惡,前者是寫善,而在審美中,對惡的描寫被認為處于更高層次。

雖說拉格洛夫和兩位經典男性作家的作品都常見于書店,但她的文本確實不如后兩者的更能成為當下話題。斯特林堡的《父親》、瑟德爾貝里的《格拉斯醫生》都還經常上演,但其鮮活的原因更可能是因為牽涉到“婚姻中男女力量的較量”、“肉體的不滿和靈魂的悲哀”、“他人即地獄”等在當今也懸而未決的焦點問題。比起單單寫惡,寫出人在善惡間搖擺的作品會更耐人尋味。

拉格洛夫的這部薩迦寫到不少惡行,更勸惡揚善,表現出明確的善惡觀,這也是她作品中的常態。她相信,快樂和美好要歷經艱難,人必須也能夠肩負社會發展的責任,她懷抱謙卑的人類之愛,對人性之光明滿懷信任。然而,不同時代對惡的定義不同,能傳達善惡矛盾性的作品在善惡邊緣日益模糊的當今或許有更高的被接受度。從這點看,拉格洛夫的薩迦在道德層面表現較單一。另一方面, 對美好的信念雖與當下時風漸行漸遠,卻與她熱愛的浪漫主義和理想主義緊緊相連。當今讀者或也會發出驚嘆:這些人怎會如此,竟不計后果,不為自己考慮嗎?而我們不會,我們都有“自我”冷眼旁觀,理性會粉碎激情和理想。

浪漫主義和理想主義情懷是否過時,人各有看法,但吹開浮塵,就能立刻看到文本的璀璨。拉格洛夫有關人性、和平、正義的信息至少對一部分人來說永不過時。她有對人性的洞察,而她對人性光明面的信念與其說有道德說教的乏味,不如說蕩氣回腸、情深意切。

松而不散的結構與魔幻的描寫

小說結構的松弛偶為人詬病,從創作過程看,松弛是先天形成的,本是對單篇創作的串聯。但全書有整體構架,先是對少校夫人的背叛,再是風暴下的混亂,然后是秩序的重建,許多細節前后呼應,嚴絲合縫。

在略顯松弛的表面下,更有一種勢不可擋的傾瀉,蓄積已久的故事和新鮮獨特的想象一起涌出筆端,充滿詩意、智慧和激情。而想象的巨蜂如何鉆入現實的蜂窩,這是作家清醒意識到的問題,也是她技藝的精妙所在。從在斯德哥爾摩街頭感受靈感的一刻起,拉格洛夫就沉浸在浪漫感性的氛圍里,這部薩迦整體上也彌漫著這一氛圍。每個單篇都有詩意人物,都介乎傳說和真實之間,這貫穿始終的基調起到了紅線作用,而其中的詩意分不清是韋姆蘭的、拉格洛夫的,還是尤斯塔·貝林這位詩人的,這三者又密不可分。尤斯塔·貝林作為貫穿薩迦的舉足輕重的人物,分擔了紅線之責任;說故事的“我”也有貢獻。

拉格洛夫揮動描述魔棒,在每個章節將讀者輕松引入,看到新登臺人物的命運。摹寫充滿現場感和冷峻的幽默,比如對死神的描寫,寫他進門前的忐忑,被上尉夫人款待時孩童般的欣喜,看到死者家屬熱淚后的寒戰——死神的欣喜和寒戰怎不讓人震撼,而對死神內心活動的呈現于反映人心具有強大沖擊力。

一片長湖,一組群像

這部作品常被稱為史詩,支柱便是少校夫人和尤斯塔·貝林,對應女性和男性、年老和年輕、舊的力量和新的希望。但作品重點不在于塑造通常意義上的豐滿人物形象,作者筆墨并未集中于對一兩個主角的深入刻畫。雖然如此,在勾勒群像時,拉格洛夫善于抓住精華部分,觀察深邃,展現了偉大和脆弱,呈現出最豐富的靈魂。有人認為,她后來的小說《耶路撒冷》中的人物比處女作中的豐滿。這不無道理,處女作未必有圓熟期作品的爐火純青,不過,它有無可復制的新鮮與活力。同時,這部處女作未必有意要刻畫一兩個人的生的哀愁、心的糾葛、性格的發展和命運的起伏,而是一部群戲,是一群人演繹一段波瀾壯闊的時空。美麗女性也好,英雄俠士也罷,還有魔鬼和死神,都是薩迦存在的見證及薩迦顯現面目的媒介,換言之,孕育了薩迦的韋姆蘭大地、蘆汶長湖才是真正的主人公,是長湖兩岸的精神需要通過一組群像復活。書的原題《尤斯塔·貝林,那個詩人》也像一個暗示:詩人的存在是為見證和書寫這大地上的苦難和幸福、墮落和奮斗、丑陋和美麗、仇恨和情愛、罪過和救贖、詛咒和諒解。

喜歡愛情故事的讀者或倉促地以為,小說寫的是蘆汶湖邊的唐璜一次次和美麗女性墜入情網的故事。愛情故事不過是書中微小的部分和表象。對尤斯塔·貝林和女性關系的描寫較為抽象,發乎情止乎禮,被認為是作家當時不曾有戀愛體驗所致。即便如此,這部分內容也常給人深深震動,只是這震動不是來自戀愛男女本身,而是來自于更大更深的土壤——人生的悲歡。和青年男女青澀的愛戀相比,老年男女對愛的審視顯得厚重,比如,埃克比的牧師碰到了40年后顛簸千里來見他最后一面的情人,看見她的臉龐從20歲到60歲,又從60歲到20歲;一個對愛情始終不屑,惟恐避之不及的老姑娘墜入純潔的單相思,認為痛苦的愛好過不愛;老戰士和老英雄終于決定向愛慕已久的老伯爵夫人求婚,卻因看清這貴婦靈魂的丑陋,將感情扔進燃燒的篝火。

此外,辛特拉姆到底是魔鬼、與魔鬼打交道的人,還是普通人?在其他疑團被一一厘清后,這個問題并未得到明確解答。這恐怕不是疏忽,而是人生、所以也是這則薩迦不可或缺的無解之問,就連維吉爾和但丁也不曾完全解答。

該書出版時拉格洛夫不過三十出頭,她卻像飽經人生幻變,傳達出強烈的人間愛——血液在血管中結冰或沸騰,韋姆蘭這個冰一樣的世界里,有火一樣的情。作品中有些道德的頌揚讓人擔心說教;有些神跡的顯現會被看作迷信——其實,除了社會和文化背景,不如說是寓言和象征;還有接二連三的感嘆未必符合一些人的抒情習慣。然而,它依然是一部極富個性和才華的作品,小小瑕疵也渾然一體,不可或缺——一副完美的臉龐并不動人。閱讀這部書可帶著文學史眼光,帶著心理分析、女權主義、文學社會學的眼光,這正是作品優秀之體現。這部著作被認為比她圓熟期的作品《耶路撒冷》更鮮活、更獨特,在瑞典文學史上具有里程碑的意義,在探討拉格洛夫,探討瑞典和歐洲文學史時都無法繞過。

1914年,拉格洛夫當選瑞典學院院士,成為第一位女院士。她用此前獲得的諾貝爾文學獎獎金購回父親的莊園,作為夏天的居所;1921至1923年間,將莊園增建出今日之模樣,她定居在那里直至1940年離世。

*薩迦,英文名稱:saga,意為“話語”,北歐人用文字記載的古代民間口傳故事,包括神話和歷史傳奇,對北歐和西方文學有很大影響。