“越想越不明白”的詩意是阿巴斯電影的迷人特質

來源:文匯報 | 華健 2017年11月22日09:28

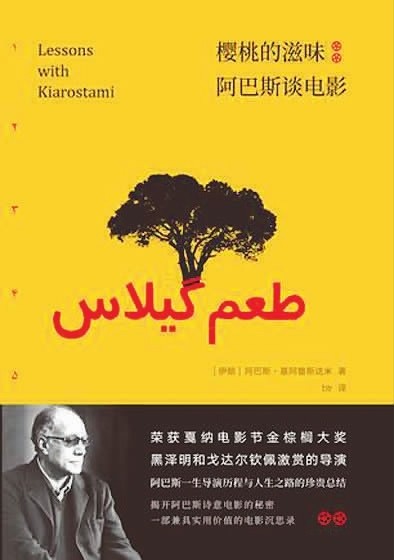

伊朗導演阿巴斯·基亞羅斯塔米的電影適合一看再看。因為他的電影帶著一種極具欺騙性的簡潔和樸實。第一眼看上去故事光滑直接,甚至錯覺這些電影的背后根本不存在一個導演;等到你帶著“觀者的凝視”深入影像表層之下的肌理,原本明晰直接的東西變得意味深長起來。在這新生的不確定中,在那些似乎“越想越不明白”的瞬間,阿巴斯向我們揭示了他極具東方哲學意味的深層思考,這思考指向真相、道德、時間、生死和電影本身。就像他在 《櫻桃的滋味:阿巴斯談電影》 這本談藝錄里總結的:“我的工作是提問,而不是回答它們。”

阿巴斯電影的復雜性有時體現在不同電影的勾連中,尤其是拍攝于1987年至1997年間的寇克三部曲———《何處是我朋友的家》 《生生長流》 和 《橄欖樹下的情人》。

寇克是伊朗西北部的一個小村莊。三部曲雖然都在寇克這一現實地點拍攝,但展現了全然不同層面的現實。在《何處是我朋友的家》 里,長鏡頭凝視著男孩阿穆德穿行在荒涼的山區,只為去另一個村落尋找同班同學,歸還誤拿的作業本。在鄰村迷宮一般的小巷里,阿穆德一遍遍地問路,以至于觀眾再也無法僅僅從表層來理解問路的行為。事實上,“向陌生人問路”出現在阿巴斯此后幾乎每一部電影里,不啻對人生之路兼具詩意及哲學意味的隱喻。

《生生長流》 發生在1990年6月伊朗大地震之后,講述了一位電影導演回到舊地尋找 《何處是我朋友的家》 的主人公的故事。阿巴斯并未出現在片中,而是找來演員扮演與自己類似的角色,但片中用以尋人的電影海報是真的,電影里的導演駕駛的那輛路虎也是阿巴斯本人的。真實與虛構的界限變得模糊,唯有震后伊朗鄉村人民重建生活的意志不容置疑。人們忙著架設天線,以免錯過即將到來的世界杯足球賽轉播。看似微小的舉動背后,是強大的對生活的熱愛。電影并未明確告訴觀眾最后是否找到了那位小男孩———阿巴斯在《電影手冊》 的一篇采訪中曾這樣解釋,“你不能忘記在那場地震中有兩萬多名孩子死去。我的兩個小演員也有可能身在其中。”

如果我們將 《生生長流》 視為 《何處是我朋友的家》 衍生的紀錄片,《橄欖樹下的情人》 也可以被視為 《生生長流》 衍生的紀錄片———影片的主要部分重現了拍攝《生生長流》中那對新婚夫婦的戲份的過程,從選角、一遍遍重拍到“戲外”的愛情故事,電影逼迫觀眾思考:虛構的邊界在哪里? 究竟什么是真正的“戲外”? 對于沒有看過前兩部作品的觀眾而言,《橄欖樹下的情人》更像一個關于階層差異的愛情故事;然而寇克三部曲作品之間層層嵌套的互文揭示的卻是一個有很多層面的現實,或者說,一個紀實與虛構絕非涇渭分明的世界。

紀錄片與劇情片兩種類型的混雜在《特寫》 中尤其明顯,且處理得特別巧妙,這才是阿巴斯最出色、最深刻、最有代表性的作品。

《特寫》 取材自一起真實社會事件:名叫薩布奇安的印刷廠工人是個影迷,他讓德黑蘭富有的阿漢卡赫一家相信,他是著名的伊朗導演穆赫辛·馬克馬爾巴夫,將來會選他們出演一部電影。那家人邀請薩布奇安去家里作客并借給他錢,后來才意識到真相并報警。阿巴斯處理這一題材的策略是:一方面,讓每個人“扮演”他們自己,以再現那些關鍵場景;另一方面,以紀錄片的手法拍攝了庭審的整個過程,并采訪了諸多當事人。紀實與虛構素材的并置達成了一種巧妙的效果:觀眾觀看虛構電影時的“懸疑”,被不斷試圖鑒別真假的、偵探般的沖動所取代,對每一段落“是真還是假”的思考不但派生出對日常生活中“表演性”的揭示,也引向了對于“電影究竟是什么”的思考。

阿巴斯在書中寫道,“電影、從來不按照實際的樣子描繪真實。真正的紀錄片并不存在,拍電影總是包含著某種再創造的元素。每個故事都含有某種程度的編造,因為它會帶上拍攝者的印記。它反映了一種視角。”

在《特寫》 里,聲音的“詭計”尤其微妙。當薩布奇安被捕時,不祥的烏鴉叫聲從遠處傳來;當薩布奇安在公車上假扮導演簽名時,車窗外配合出現了警車的呼嘯;最巧妙的安排當屬結尾,阿巴斯謊稱錄音設備故障,把薩布奇安出獄后與真馬克馬爾巴夫相見后的對話變得支離破碎———在高潮段落到來時用留白制造疏離感,保持開放性,這是阿巴斯的典型手法。一如在 《生生長流》里觀眾并不知道導演最后有沒有找到那兩個小男孩;在 《橄欖樹下的情人》 末尾,我們不清楚長鏡頭下的男女主人公最終能不能走到一起;在 《櫻桃的滋味》 里一心求死的巴迪在那場交雜著閃電和暴雨的黑夜之后生死未卜。

“觀眾習慣于那種提供清晰確定的結尾的電影,但一部具有詩歌精髓的電影有一定的模棱兩可性,可以用很多不同方式觀看。它允許幻想進入,在觀眾的想象中發展。”阿巴斯在書中說道。在他看來,如今“太多電影只是在灌輸。觀眾被引領著不斷期待清晰統一的訊息,出于習慣他們不加質疑地接受提供給他們的東西,而沒有興趣自己發現事物。他們希望能夠直截了當地看一部電影并立刻完全理解它。”

阿巴斯偏愛的開放、模糊、困惑感、模棱兩可甚至電影的“未完成”狀態,都與詩意緊密相連。他相信電影是為了引誘人們來看、來提問,而不僅僅是娛樂。這位導演的另一個身份是優秀的詩人。詩性,是他在電影、攝影和詩歌多種創作之間的共通之處。他的一組“越想越不明白”的小詩完全可以成為阿巴斯電影哲學的準確注解:

越想/越不明白/為何真理那么苦越想/越不明白/銀河為何那么遠越想/越不明白為何那么懼怕死亡“越想越不明白”是詩意的困惑,這詩意會生生長流,正是阿巴斯電影迷人的特質。

(作者為《櫻桃的滋味:阿巴斯談電影》譯者)