東西方文化的兩朵瑰麗之花

來源:光明文藝 | 辜正坤 2016年08月03日11:08

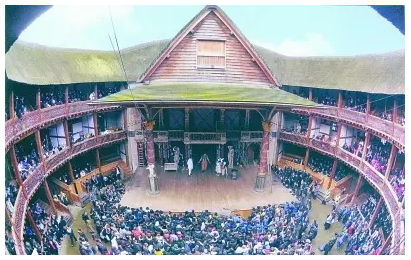

位于倫敦泰晤士河畔的莎士比亞環球劇院是一座專為欣賞、研究莎士比亞及其同時代優秀劇作家作品的劇場,是在17世紀劇院原址附近重建的,并恢復了原劇院的風格原貌。劇院為露天設計,觀眾可以站在舞臺前觀賞。

16世紀中葉至17世紀初,在東半球的中國和西半球的英國,各有一位偉大的詩人兼戲劇家,在詩歌與戲劇領域營構不同的藝術景象,震撼著中西方的藝術殿堂。湯顯祖與莎士比亞,這兩個藝術巨擘雖非同年而生,卻是同年而逝。這是巧合,也是一種藝術奇觀。

湯顯祖和莎士比亞的文藝觀點和藝術創作各自秉承著中西文藝乃至中西文化在深層次上的原型結構,是在同一個時代各擇地勢開出的異樣的花朵。他們都以其芬芳艷麗震懾住了中西兩地的讀者和觀眾,但是各自的色彩和造型卻大大不同。他們各具令人驚異的風采,正是這種不同的風采給他們的作品帶來了永恒的魅力。

只有多元文化才能推動人類的發展進步。

莎士比亞環球劇院外觀 饒翔/攝

晚明的湯顯祖身歷嘉靖、隆慶和萬歷三朝,雖身懷救世大夢,最終卻不得不從炙手可熱的官場流落為劇院伶人,因救世之夢破碎轉而為文學中的情場兒女圓夢。由盛而衰的際遇使湯顯祖閱盡人世的炎涼,他遂以詩以劇的形式描繪出勾魂攝魄的人鬼通情的藝術世界。

伊麗莎白王朝的莎士比亞,則經歷了家道中落的困頓,不得不遠徙謀生,寄人籬下,靠伶場獻技而終于鵲起文壇。英王詹姆斯一世即位時,莎士比亞已經名利雙收。由衰而盛的際遇也使莎士比亞閱盡人世的炎涼。他的詩和劇逼真地映現出驚世駭俗的現實世界。

東西方的這兩位文學巨人一陰一陽,既形成對照,又構成互補,相映成趣,互照生輝。

鏡里現實的逼真與飛動心靈的情真

兩位作者都擅長于詩歌與戲劇寫作,但是各自的寫作理念卻大不相同。湯顯祖追求的是情真、情至,莎士比亞追求的是理真、事真。換句話說,湯顯祖重在言情,莎士比亞重在寫真;湯顯祖重主觀,莎士比亞重客觀。這種區別不僅僅表面上見諸他們的作品,更是在深層次上見諸他們奉為圭臬的寫作理念。

先看看莎士比亞的寫作理念——反映現實的鏡子理論。莎士比亞曾借哈姆萊特之口說:“特別要注意的是:你們絕不可超越自然的常規;因為凡是過度的表演都遠離了戲劇演出的本意。從古到今,演戲的目的始終猶如舉鏡映照浮生百態,顯示善德的本相,映現丑惡的原形,為社會,為歷史,留影存真。”盡管這不是莎士比亞正面闡述的話,我們可以把它認定為代表了莎士比亞自己的基本創作理念——藝術創作應該像鏡子一樣盡量逼真地反映現實社會的一切現象,包括善惡美丑現象。換句話說,藝術作品描寫的現象要與現實人生現象達到高度的形似,就如明鏡照物一樣巨細無遺、客觀逼真。

湯顯祖的寫作理念卻和莎士比亞的大不一樣,甚至相反。首先,湯顯祖主張藝術創作要充分發揮藝術家心靈的飛動來完成。他在《序丘毛伯傳》中說:“天下文章所以有生氣者,全在奇士。士奇則心靈,心靈則能飛動,能飛動則下上天地,來去古今,可以屈伸長短,生滅如意,如意則可以無所不如。”顯然,心靈飛動說無疑會強化作者的主觀能動性,有可能打破現實世界的藩籬,從理性世界突破到非理性世界,比如鬼神世界。其次,湯顯祖主張作家應該把藝術創作的重心放在傳達最關緊要的真情、純情上。他在《焚香記總評》中評論李清照的詞,說:“其填詞皆尚真色,所以入人最深,逐令后世之聽者淚,讀者顰,無情者腸裂。”這里的“真色”指真情。湯顯祖所謂的真情是超越生死理性的。他的“臨川四夢”,尤其是其中的《牡丹亭》,就實踐了這一理念。在《牡丹亭題記》中他說:“如麗娘者,乃可謂之有情人耳。情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可與死,死而不可復生者,皆非情之至也。”湯顯祖認為最高層次的情(情之至)是可以死而復生的——情之至可以扭乾轉坤,改變造化的秩序和命運的安排。此外,湯顯祖認為,形似要求只是初級的創作理念,最好的作家所寫不在于是否與現實表象形似,而應該是靠飛動的心靈抒寫出一種符合“自然靈氣”的真情。他說:“予謂文章之妙不在步趨形似之間。自然靈氣,恍惚而來,不思而至,怪怪奇奇,莫可名狀,非物尋常得以合之。”(湯顯祖:《合奇序》)換句話說,如果莎士比亞強調藝術應模擬現實人生的形似特點的話,湯顯祖則強調藝術應抒寫世界人生的神似特點。

其實,莎士比亞的鏡子反映論,有其深遠的歷史淵源,可以追溯到柏拉圖和亞理士多德的模仿論,即文藝是模仿現實生活的觀點。湯顯祖強調的情至說,也具有同等深遠的歷史淵源,可追溯到《詩經》以來的詩主情、詩言志的悠久傳統。

因此,湯顯祖和莎士比亞的文藝觀點和藝術創作實際上各自秉承著中西文藝乃至中西文化在深層次上的原型結構,是在同一個時代各擇地勢開出的異樣的花朵。他們都以其芬芳艷麗震懾住了中西兩地的讀者和觀眾,但是各自的色彩和造型卻大大不同。他們各具令人驚異的風采,正是這種不同的風采給他們的作品帶來了永恒的魅力。如果湯顯祖和莎士比亞寫出來的是一樣風格的作品,那將是人類的不幸。只有多元文化才能推動人類的發展進步,雷同重復的文化往往會很快走向死亡。正是基于這樣的理路,我在30年前提出了中西文化拼合互補論。湯顯祖和莎士比亞兩大文藝巨人也可以這樣拼合互補、互彰互動地構建出中西方人民喜聞樂見的文學現象。

共同的藝術追求:詩人與詩劇

詩歌是文學的王冠。湯顯祖和莎士比亞一樣,首先是詩人,然后才是戲劇家。中國古代文學史可以說主要是以詩歌為最高成就的文學史。中國的元曲、明曲也是與詩歌聯姻的輝煌的戲劇藝術作品。伊麗莎白時代的文學與此有相似點,那時的文學正宗也是詩歌,戲劇則尚未進入文學的大雅之堂。正因為如此,莎士比亞的戲劇創作還必須用某種詩歌形式來裝點,這就難怪他編寫的全部劇本除了《溫莎女巧戲采花郎》是話劇外,其余幾乎全是詩劇,一種素體詩形式的詩劇。也許因為素體詩詩劇的詩味與正宗的韻律嚴謹的詩歌還有距離,莎士比亞生前對自己的劇作似乎不太關心,但是對自己的兩首長詩《維納斯與阿童尼》和《魯克麗斯受辱記》卻十分在意,專門署名贈獻給自己在藝術創作上的保護人南安普敦伯爵。莎士比亞的全部劇文,絕大多數是由抑揚格五音步(十音節)的詩行構成。然而,長期以來,許多中國人卻誤以為莎士比亞的作品都是話劇,都是散文。

我們如果從詩歌角度來考察東西方的這兩位文學巨人,就會發現他們各自具有的獨特風采。

從戲劇語言藝術角度看,我固然很推崇莎士比亞,但我更欣賞湯顯祖。湯顯祖式的文白間雜的語言風格,精妙到難以言喻。湯顯祖最明顯的特點是純口語式的道白與高度格律化的曲詞交相呼應,營造出了一種張弛有度、雅俗雙工的語言審美效果,確實代表了傳統中國戲劇在戲劇語言藝術上的精美設計。莎士比亞劇本則多半行行是詩,這自然代表了西方人對戲劇語言藝術的追求,它可以給人從頭到尾、一氣呵成、不容中斷的嚴謹感——西方史詩和西方歌劇都具有類似特點。但是,比之于湯顯祖式的中國戲劇,西式行行皆詩的劇文未免會給人機械、單調,讓人缺乏審美休息空間的感覺。莎士比亞劇本往往由長達二三千行左右的詩行構成,這對劇本寫作者是巨大的挑戰,在這樣的情況下,也就難怪莎士比亞只好多取素體詩形式,而非行行押韻了,因為西方詩人,尤其是英語詩人確實苦于押韻難工。

強調了兩位巨人都是詩人,有什么潛在的含義呢?盡管兩位都被稱為詩人,但他們各自稟賦的詩心并不一樣。中國文學無法擺脫一條隱形的文化邏輯:詩主情,詩言志。湯顯祖的戲劇既然是用詩體來寫的,其著力點必然落在情字上,這正好呼應了前面提到的湯顯祖最重視的真情、純情、至情。同樣的道理,西方文學也無法擺脫另一條隱形的文化邏輯:詩敘事,詩言理。莎士比亞的戲劇雖然是用詩體寫成,其著力點卻最終落在敘事說理上。這正好呼應了前面提到的莎士比亞的鏡子說,顯示、敘述現實人生的浮生百態。中國的詩和詩人及西方的詩和詩人雖有表面上的共同點,在其內核及最高層次上卻有著本質的區別。

湯顯祖與莎士比亞筆下的情

湯顯祖和莎士比亞心目中的情,有共同處,但更多的卻是不同。

我們先看看湯顯祖對情的闡釋。湯顯祖在《宜黃縣戲神清源師廟記》中說:“人生而有情。思歡怒愁,感于幽微,流乎嘯歌,形諸動搖,或一往而無盡,或積日而不能自休。蓋自鳳凰鳥獸,以至巴渝夷鬼,無不能歌能舞,以靈機自相轉活,而況吾人。”在《耳伯麻姑游詩序》中亦一言以蔽之曰:“世總為情。”顯然,湯顯祖所謂的情遠遠不止于針對人。鳥獸靈鬼,六道眾生,都受情欲的鼓蕩與制約。這里明顯有佛學所謂有情眾生這個觀念的影子。

湯顯祖的思想深受羅汝芳、達觀和尚和李贄的影響,他曾說:“如明德先生者,時在吾心眼中矣。見以可上人之雄,聽以李百泉之杰,尋其吐屬,如獲美劍。”(《答管東溟》)明德,即王陽明心學第四代傳人羅汝芳,王陽明心學與佛學頗多相似處。而可上人即真可禪師,為晚明四大高僧之一。至于李贄,則是當時的激進思想家,對儒家學說頗多質疑。因此,湯顯祖的思想整體上有較明顯的排儒而彰佛道的傾向。

愛惡之情羈縛眾生造業并遭受果報而長劫輪回這個道理,湯顯祖當然是知道的。但是湯顯祖同時看到了愛欲之情產生的能動作用。湯顯祖的情可以看作是一種永恒流現的宇宙精神,是一種能量,一種生機,循環往復地鼓蕩萬物生生死死,興衰隆敝。正是情的存在,才有宇宙、才有大千世界的無窮循環的存在。

這樣一種對情或情欲的理解與闡釋,在莎士比亞的著作中是不容易看到的。類似的闡釋,在西方至少要等四百年之后,才可能在弗洛伊德這類學者的著作中看到。弗洛伊德認為,人類的文明是人類的情欲(尤其是性欲)受到壓抑之后的結果。情欲受到壓抑的人類轉而將這種壓抑的能量釋放為創造文明、文化的動力。換句話說,人類文明即人類欲望受到壓抑后的升華。

那么在莎士比亞的著作中,我們看到的是什么情呢?莎士比亞從來不像湯顯祖這樣正面闡釋自己對情的看法。他對情的看法往往是由他著作本身的戲劇情節、人物對話、主題等等來顯示的。簡單說來,在莎士比亞時代,由于文藝復興運動方興未艾,我們確實可以在他的著作中看到西方人本主義思潮留下的許多痕跡,例如用人本主義來對抗歐洲綿延千年的神本主義,具體表現為對理性的崇拜、對個性自由的強調、對人的原始欲望的強調、對禁欲主義的嘲弄、對愛情的謳歌等等。但是,我們同樣可以看到他的著作中到處都有基督教思想的流露、對封建秩序之穩定性的向往、對神秘主義的青睞。相互矛盾的意識形態和思想傾向共存于他的著作,因此,要讓我們來認定他本人究竟關于情是怎么加以確切表述的,這是很難辦到的。也許,這都是他的鏡子理論造成的。一個作家如果把自己的作品視若鏡子,那么他就可能會盡量隱藏自己的主觀判斷,而讓讀者或觀眾自己根據藝術作品中的種種藝術現象來得出自己的結論。這樣一來,我們就常常會發現莎士比亞對自己筆下的人物似乎總是在避免直接給予鮮明的愛憎論斷。而湯顯祖則對筆下的個個人物,都表現出一目了然的愛憎分明。這種情形,當然不僅僅見于兩人在這方面的區別,這實際上是中西傳統文藝的一個典型區別。

幻夢虛假與好夢成真

用夢這個意象來喻指愛情狀態,在湯顯祖的作品中,這種文學比喻手段可以說發揮到了登峰造極的地步。湯顯祖的文學創作成就多樣,以戲曲創作最為知名。其作品《紫簫記》(后改為《紫釵記》)、《牡丹亭》(又名《還魂記》)、《南柯記》《邯鄲記》,均以愛情為題材,且均與夢相關,故合稱“臨川四夢”。“四夢”之中,以《牡丹亭》之夢最奇幻。

湯顯祖本人很喜歡記夢、釋夢。今人已經發現他寫的這方面的詩、文達20多首(篇)。人生如夢這種說法并非湯顯祖的創見,而是世人的口頭禪,但此種說法在佛學中,卻被闡釋得極其深透。湯顯祖深受佛學影響,以夢境寫生前死后,是很自然的事情。但夢畢竟虛幻,是虛的,假的,不論在俗諦真諦里,這都是通常的觀點。而湯顯祖正是在這一點上,通過文學創造,表達了一種獨特的觀點:“夢中之情,何必非真。”(《牡丹亭》題記)即夢中的情不一定總是假的,也可以是真的。換句話說,夢可以是假的,也可以是真的,至少有些好夢可以成真。杜麗娘并非不知其夢柳夢梅之夢是假,但她卻將之執著為真實。執著情愫過深,必致情結難解,蘊積深厚,虛可幻變為實,假可幻現為真——杜麗娘可魂交柳郎,死而重生,演出一場驚天動地的人鬼戀、生死情。湯顯祖實際上以藝術形式勾銷了現實與夢境的真假界限,達到了一種虛實相生、真假互構、人鬼一如、死生不二的境界。初看有夢境的荒誕,細品有禪學的真諦。藝術形式在湯顯祖手中,只是用來實現他心靈洞察與思考的伸縮可變的道具,而非機械映照濁世的鏡子。

以夢喻人生、愛情,在西方文學里也是常見的做法。英國批評家和散文家威廉·赫茲利特認為,莎士比亞筆下的“羅密歐就是墮入情網的哈姆雷特”,而“墮入情網就有如回歸夢想的家園”。赫茲利特說:“請記住《仲夏夜之夢》中的戲弄式悖論——也許愛情整個兒就是一場幻夢。”

《羅密歐與朱麗葉》中的茂丘西奧編造了一個故事,說愛情只不過是制造夢幻的助產婆麥布女王玩的一場惡作劇。

羅密歐與朱麗葉半夜陽臺幽會,深感幸福,但同時又憂慮:“啊,幸福之夜!但我又心神不寧,/只恐夜中的一切也許只是夢境,/如此稱心快意,怎能夢里成真!”羅密歐害怕夢境,尤其害怕他的經歷只是夢中出現的景象。在他看來,夢里的東西肯定是完全虛假的。

聽聽哈姆萊特那段有名的臺詞:“死滅,睡也,倘借得長眠/可治心傷,愈千萬肉身苦痛痕,/則豈非美境、人所追尋?死,睡也,/睡中或有夢魘生,唉,癥結在此;/倘能撒手這碌碌凡塵,長入死夢,/又誰知夢境何形?念及此憂,/不由人躊躇難定:這滿腹疑情/竟使人茍延年命,忍對苦難平生。”哈姆萊特害怕“夢魘”,害怕“長入死夢”,憂慮不知“夢境何形”,夢害得他“茍延年命,忍對苦難平生”。這和杜麗娘天天追求夢想恰成鮮明的對照。

對莎士比亞來說,夢終究是空虛不實的,夢不可能成真。虛假的影子在莎士比亞的鏡子中是無法顯影的。求真、求實的西方文化傳統使莎士比亞的全部作品成為西方社會和文化的藝術性縮影,因此,我們閱讀莎士比亞的著作,有如在閱讀西方文化生活的百科全書。

而在湯顯祖的藝術世界中,我們能夠領悟道家莊子的蝴蝶夢、佛家的生死夢、俗世的人生夢。大千世界真真假假,迷離恍惚,人道、天道、佛道,有時渾然難辨。“臨川四夢”正是承襲著這種傳統的道理與禪理,把玄妙神秘的夢境界渲染、刻畫得出神入化。

總之,這兩位巨人方方面面的區別不是他們之間的偶然的特殊區別——所有的區別,都可以升華為中西文化深層次的必然區別。

(作者為北京大學外語學院教授,國際中西文化比較協會會長,中國外國文學學會莎士比亞研究會會長。文中所引莎士比亞劇文均為作者所譯。)